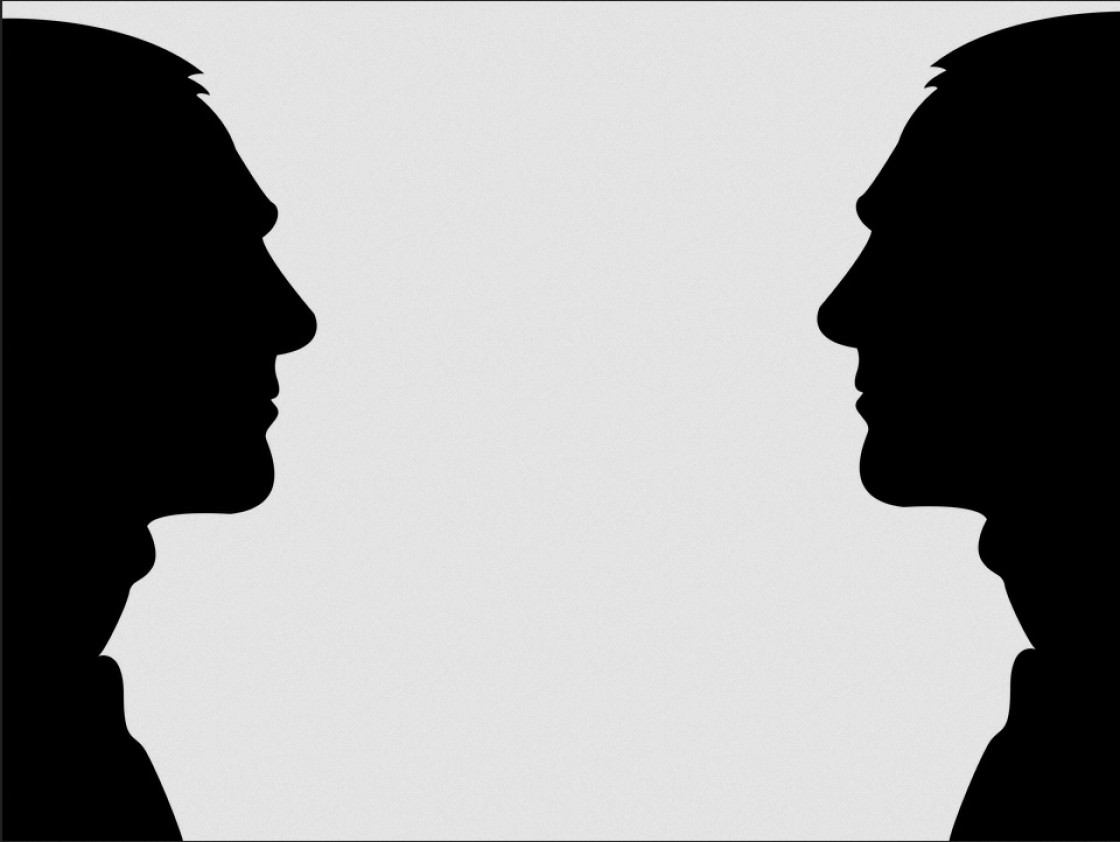

Dos Españas se enfrentan este fin de semana en sendas cumbres políticas. La una, representada por el hombre de rostro crispado, mirada huidiza, que evidencia un clima importante de agitación interior.

La otra, encarnada por un hombre -hombre también, sí; qué falta nos hacen mujeres que nos conduzcan- de sonrisa difícil y talante impenetrable, que tal vez signifique una cierta timidez -aún no diré miedo- a la hora de encarar su destino.

Claro que no voy a equiparar al uno con el otro: son distintas categorías morales, éticas y estéticas. El primero se encuentra instalado en la tormenta. Es la huida no sé si hacia adelante o simplemente lo más lejos posible de las puertas del infierno, o sea, del fin del paraíso que significan la alfombra roja, el Falcon y ese poder que hace que puedas gestionar el destino de otros, amigos o enemigos. El segundo está, yo creo, abrumado por la responsabilidad de no saber exactamente cómo cumplir con su papel de alternativa, que es esa opción en la que confían millones de personas que, sin embargo, te miran con ojo crítico: no da la talla, parece que dicen.

Estamos, este finde, ante esas dos Españas psicológicas (¿psiquiátricas?): la del síndrome de Hubris, que es el del hombre importante que se siente superior a los demás y, por tanto, capacitado para hacer lo-que-le-dé-la-real gana, frente a lo que mi chat GPT llama síndrome del impostor, “en el que la persona duda de sus logros y tiene un miedo persistente de ser expuesto como un fraude, a pesar de pruebas objetivas de su competencia”.

El resistente y el dubitativo. De los discursos y medidas que adopten estos dos hombres, que actúan en solitario, al margen de sus sanedrines y con amplios poderes sobre los suyos, depende en muy buena medida lo que vaya a ocurrir en este país nuestro, de política tan desgraciada, en los próximos meses, o sea, en los próximos años. O sea, lo que vaya a ser de nuestros hijos, esos de la generación zeta y aledaños. Un país sin una sociedad civil digna de tal nombre, con instituciones deterioradas, con unos medios que actúan, reconozcámoslo, de manera muy mejorable. Y lo mismo podría decirse de una parte sustancial del llamado poder judicial y no hablemos del poder legislativo. Y del económico, claro.

España es, sépalo usted -y usted lo sabe bien-, un gran país, pero mal representado. Una potencia económica mal distribuida y con pies de barro. Una nación sometida a tendencias centrífugas impulsadas por gentes que, laus Deo, no tienen títulos, ni votos, suficientes para imponerse. Un Estado escasamente defendido por sus leyes y por una Constitución que ya, simplemente, ha dejado de cumplirse. Es ese país, tan peculiar, el que se discute este fin de semana en sendas cumbres representadas por el hombre de rostro angustiado y el de la máscara presuntamente impasible. Uno tiene que irse y otro tiene que llegar, pero ni uno acaba de marcharse ni el otro de arribar.

Quizá esa sea nuestra tragedia, aquella de la que hablaba, tan certeramente, el canciller Bismarck. “Los españoles”, decía, “son el pueblo más fuerte del mundo: llevan siglos tratando de destruirse los unos a los otros y aún no lo han conseguido”. Llegar a acuerdos, pactos, entendernos, sigue siendo nuestro problema. Pero ¿cómo pueden entenderse la crispación y el retraimiento?