El libro Ganar la guerra, perder la paz rescata las memorias de Rafael Latorre Roca, el general que criticó a Franco, a Falange y a la Iglesia católica

Un militar no adicto al régimenPor Eloy Fernández Clemente

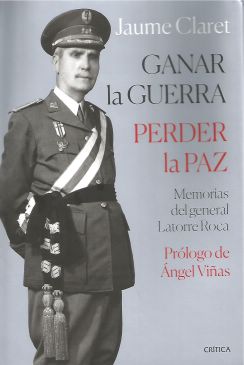

Ganar la guerra, perder la paz (Barcelona, Crítica, 2019) es un libro importante que interesará a buen número de lectores turolenses. Su autor, Jaume Claret, brillante estudioso de nuestra historia contemporánea, resume y comenta las primeras memorias de un general integrado en la dictadura, “pero contrario a la mayoría de sus principios y actuaciones”. Paul Preston ha dicho: “Tenemos en las memorias del general Rafael Latorre una voz autorizada desde las cloacas del franquismo. Una crítica feroz y demoledora de la crueldad, la venalidad, la hipocresía y la falsedad de los prohombres militares y, en muchos casos, amigos de Franco”.

Era muy poco conocido el general Rafael Latorre Roca (Zaragoza, 1880-1968), quizá porque “tuvo un paso discreto por el Ejército y la Administración”. Y también porque sólo ahora conocemos, con la publicación de sus manuscritos, lo anotado con prudencia en docenas de cuadernos en que, como no pensaba publicarlos, se conduce con una sinceridad que hubiera sido muy peligrosa de haberse encontrado. Porque, nos dice Claret, “el franquismo quiso ofrecer una falsa apariencia monolítica y homogénea, más fruto de la propaganda exitosa del ejercicio del poder y de la posterior servidumbre a la síntesis histórica que a la realidad”.

Contrario a la implicación del Ejército en política, conservador de familia demócrata, la previa itinerante carrera militar de Latorre culmina en seis años como comandante de Artillería en Jaca en plena dictadura de Primo de Rivera, de la que disiente (se queja del “gran abismo que hoy separa al Pueblo del Ejército”), pasando en 1925 a Zaragoza, donde es sancionado por sus manifestaciones como “disponible forzoso” y luego restituido con honores y paso a teniente coronel con destino en Logroño. Justo entonces se proclama la República tras hablar las urnas, y promete servirla y defenderla. Pero se acoge a la ley Azaña y pide el retiro. Todo parece terminar ahí, y sin embargo todo comenzaba, con su reincorporación el 19 de julio de 1936, para derrocar ese régimen.

Su trayectoria durante la guerra civil le lleva a Pamplona y el País Vasco (mostrando su obsesión por el separatismo), con miradas atentas a Aragón (episodios en el prePirineo) y Cantabria. Y, sobre todo, los quince meses en que, entre 1937 y 1938, es gobernador militar de Asturias, la Roja. Un trabajo que no le entusiasma pero ejerce incansable, viajando por todo el territorio, hablando con muchas personas, visitando escuelas, inspeccionando la fuerza armada, y anotando episodios del paso de Franco por el Principado, de la familia de su mujer, de las malas relaciones con el legendario general Aranda, al que considera “enemigo peligrosísimo”.

Critica la represión desencadenada tras la ocupación: “Hubo temporadas en que entre las dos cárceles de Oviedo y Gijón pasaban bastante de mil... los condenados a muerte”. “Se mató a mucha gente, demasiada, excesiva”, repetirá. Y en otro momento: “Era intolerable las facultades que se arrogaban los distintos jefes de FET y de las JONS”. Y lamenta que “lejos de corregir los males que habían provocado la persecución religiosa durante la guerra civil en la zona republicana, la jerarquía eclesiástica había evitado la autocrítica y recaído en la autocomplacencia”. Eso lo piensa y escribe un católico fervoroso, de gran preocupación social (publicó en 1919 el libro Lo que yo haría si fuera obrero, inspirado en la doctrina de León XIII, y luego otros varios libros).

Crítica al clero acomodaticio

En su tiempo en Asturias, Latorre criticó a los sacerdotes de mala conducta en público y privado, o que se limitan a cumplir con sus deberes religiosos, y elogia a los “en general rurales, que a fuerza de convivir intensamente y largamente con el obrero asturiano se han llegado a identificar con sus problemas de tipo económico social”, y a la cabeza “el gran publicista y deán” don Maximiliano Arboleya.

Señala el escándalo que supone que muchos gobernadores manejen como agua millones de pesetas imponiendo arbitrios sobre alimentos básicos. Y, sobre todo, la corrupción en la milicia, con frecuentes actuaciones de legalidad dudosa o claramente delictivas del alcohol al petróleo o las fiestas familiares. En largos párrafos, ironiza sobre los principales personajes que trata, da cuenta de la situación económica y social, denosta la propaganda (“no tiene otro fin que la mecanización de la mentira”) y la censura. Su relato aporta docenas de jugosas anécdotas.

Sorprendentemente, a primeros de diciembre de 1938, Franco considera un premio a su excelente trabajo en el Norte y le destina al Ejército de Levante que manda Orgaz. Va a Teruel en febrero de 1939: “su testimonio nos describe tanto la devastación material como las interpretaciones contrapuestas sobre lo sucedido durante los sucesivos cambios de mano…” Y “realizará una defensa cerrada de la actuación de la máxima autoridad sublevada, el coronel Rey d’Harcourt, y cargará con dureza contra el alcalde José Maicas Lorente y el franciscano Gil Sendra”, según recoge Claret. El autor rescata de sus cuadernos el hecho posterior de que, “aunque el relato condenatorio de D’Harcourt se había desmentido, su rehabilitación oficial no se había producido. Así, el 15 de febrero de 1953, su viuda Leocadia se dirigía a Latorre para lamentarse de que, a pesar del ‘dictamen judicial del todo absolutorio y laudatorio para mi marido’ se le había prohibido hacerlo público “porque podrían hacerse comentarios desfavorables para ciertas personalidades”.

El general Latorre, nombrado gobernador militar, pasó revista sobre su Cuartel General y relató su recorrido por toda la provincia de Teruel durante cerca de seis meses “para ver el estado en que habían quedado las comunicaciones, procediendo rápidamente al restablecimiento provisional de las destruidas… pocos serían los pueblos de Teruel que no conservasen tristes reliquias de la guerra en mayor o menor proporción, sobre todo iglesias, conventos, ermitas y demás lugares de piedad. ¿Se ha parado a pensar nuestro moderno, nuestro actual episcopado el porqué de esa furia antirreligiosa que ni en la misma Rusia llegó a tales extremos?”.

Hay episodios emocionantes, como el de Villarluengo, en que saca de una panadería y un horno a unos seres humanos escondidos: “Mandé abrir la puerta haciéndoles salir, con sus caras y cuerpos espectrales, recriminando a su vez a todos cuantos habían intervenido en esa canibalesca escena, entre ellos al párroco…” Da cuenta también de su recibimiento al mariscal Pétain, embajador de Francia en España por entonces, que desea visitar los escenarios de la guerra. Se afana luego en la reconstrucción de Teruel y sus alrededores, proporcionando a los pueblos todo tipo de materiales, camas, ganado, material sanitario y hornos, etre otros. Es un asunto que, creo, está aún bastante por estudiar.

Dudas acerca del régimen

Y, nos resume Claret, “finalizada la guerra civil, el Nuevo Estado surgido de la victoria sublevada debía empezar a concretarse más allá de las urgencias bélicas. Desde el primer momento, sin embargo, Latorre mostraría su desconfianza hacia el talento como gobernante del general Franco, hacia la calidad de las fuerzas que lo apoyaban y hacia la bondad de los principios que lo inspiraban. La dictadura militarista y unipersonal era, desde su punto de vista, un claro error”. Además, su desacuerdo añade la pervivencia de la división guerracivilista: “los bárbaros procedimientos empleados con personas, incluso muy respetables, mediante la administración de ricino, corte de pelo, exacción de dinero, insultos despiadados, etc”.

En cuanto a la Cruz de los Caídos en las proximidades de Bezas, recordará más adelante: “No sé a quién se le ocurrió esa ideica de la que yo no participaba, ni participo si formalmente queremos la unión tan pregonada como mentida. A los muertos oraciones, penitencias, etc., pero para todos si hemos de ser buenos cristianos. No creo que el hecho de poner una cruz o levantar un monumento por grande que sea, como el de Cuelgamuros que no puede compararse en ningún sentido con El Escorial, empezando porque los motivos son opuestos”.

Grafómano, en su mayor parte inédito, se escribió con compañeros y amigos, y trató a figuras de la vida española como Romanones o Marañón, Goicoechea y Ridruejo, y detestó a otros como “el nefasto cual soberbio Serrano Suñer, de triste recordación para todos los españoles”.

Hay docenas de páginas que, como un relato novelesco, evocan escenas, conversaciones y episodios. Y retratan a un hombre que pensaba de otro modo, aunque no se atrevió a manifestarlo, lógicamente. No es posible resumir más. Citaré, en fin, el esclarecedor prólogo del profesor Ángel Viñas: “Este libro es una joya”.

Jaume Claret, especialista en educación y franquismo

Jaume Claret Miranda (1973) es un investigador y profesor de la Universidad Pompeu Fabra y la Universitat Oberta de Barcelona, en la primera fila de jóvenes historiadores ya consagrados. Tras publicar su tesis doctoral, La Repressió franquista a la universitat española (2005), dirigida por Josep Fontana, de quien fue destacado discípulo, es su libro más importante: El atroz desmoche. La destrucción de la universidad española por el franquismo (Crítica, 2006). Ay, qué alto protagonismo tuvo en ello el turolense José Ibáñez Martín, bien lo sabemos.

En torno a ese tema, irá publicando artículos y libros clave sobre ese tema, casos de universidades como las de Barcelona, Valladolid, Granada o Salamanca. Sobre esta última, coordinó con R. Robledo y M. Redero Esta salvaje pesadilla (2007). Y en diversos textos ha explicado la tremenda historia de la memoria intelectual española, ya que la represión en el sistema universitario español supuso un caso de destrucción de capital humano. Por eso habla de “cuando las cátedras eran trincheras” para referirse a la depuración política e ideológica de la Universidad española.

Además, ha analizado con rigor y valor la Cataluña contemporánea (La construcción del catalanismo. Historia de un afán político, 2014), junto a Manuel Santirso; coordinado el libro Pasqual Maragall. Pensamiento y acción. Y escrito Breve historia de las brigadas Internacionales (2016). Y también ha trabajado a fondo en la Fundación Lluch, que recuerda al gran historiador y político asesinado por ETA, y estudiado la importancia de los economistas españoles en la guerra y exilio, asuntos ambos en que hemos coincidido.