Por Alejandro Ríos Conejero, miembro del Joven Consejo Científico IET. Licenciado en Historia. Investigador en Universidad Complutense de Madrid

Hace apenas unas semanas, los turolenses celebramos una de las principales fiestas de la ciudad: la Vaquilla del Ángel. Aunque algunos han querido situar su origen en la Edad Media, lo más probable es que sea mucho más reciente. Sin embargo, eso no significa que en el Teruel medieval todo fuera trabajar. Al contrario, las fuentes históricas nos hablan de numerosas celebraciones en las que no faltaban la música, el vino, el correr de toros o diferentes competiciones.

Cómo se festejaba en el s. XV turolense

Documentos del siglo XV muestran que el concejo contrataba juglares y danzantes, tanto de la ciudad como de localidades cercanas. Muestra de ello es Luis Sánchez, un juglar originario de Sarrión. También se compraba vino y las reses que se correrían y, posteriormente, servirían como comida comunal. La Crónica de los Jueces, por ejemplo, describe una gran fiesta en 1442 para conmemorar la conquista de Nápoles por el rey Alfonso V: el domingo apres a ocho de julio se fizieron en Teruel alegrias, bailes y correr de toros en la plaça. Como hoy en día, en esas ocasiones especiales la ciudad se engalanaba y se decoraba. Esta tarea quedaba en manos de artesanos y pintores, a quienes se pagaba por preparar los adornos que se colgaban entre las casas o se colocaban en las puertas de la ciudad.

A través del contrato por el que la ciudad arrendaba la carnicería pública, sabemos que el arrendador tenía la obligación de entregar dos toros al año para correrlos “por alegrar a la gent en la plaça mayor —hoy plaza del Torico— con barreras”. A pesar de estas protecciones, la actividad no estaba exenta de riesgos, ya que los astados podían provocar daños en los edificios de la plaza. En esos casos, era el concejo quien se hacía cargo de los gastos de reparación. Afortunadamente, se conserva un testimonio directo de uno de estos incidentes: el concejo indemnizó a Felipe de Perpiñán por los destrozos que causó un toro durante una corrida celebrada con motivo de la visita de Martín I.

Además de los dos toros aportados por el arrendador de la carnicería, algunas cofradías o particulares costeaban la compra de más animales por iniciativa propia. Esta acción era una forma eficaz de propaganda y de ganar prestigio, ya que permitía ampliar las fiestas o celebrar otras a lo largo del año, algo que el pueblo agradecía de forma especial.

Junto a estas celebraciones, eran comunes los juegos de habilidad, como el tiro con ballesta o los bohordos. Las competiciones de puntería con ballesta eran muy populares en la Corona de Aragón durante los siglos XIV y XV, hasta el punto de que en ciudades como Valencia y Barcelona existían cofradías dedicadas a este arte. En Teruel, un documento de 1453 indica que el ganador de cada una de las dos modalidades de tiro recibía un cabrito como premio.

En cuanto a los bohordos —también conocidos como “juego de cañas” — era uno de los juegos de caballería por excelencia; combinaba equitación, fuerza y puntería. Consistía en lanzar un arma ligera hecha de caña, el bohordo, contra un pequeño castillo de madera, llamado tablado, mientras se galopaba a caballo. Gracias al Fuero de Teruel sabemos que estos campeonatos se celebraban en la plaza mayor en fechas señaladas como Navidad, Pascua, Pentecostés y San Juan.

También era habitual que las familias nobles organizaran torneos con motivo de alguna boda, aunque requerían permiso del concejo y debían anunciarse con antelación. A diferencia de otros juegos, participar en los bohordos exigía disponer de caballo y equipo, por lo que solo la élite podía competir. El resto del pueblo se limitaba a asistir como espectador, animando a sus favoritos o abucheando a los rivales.

Cuando la alegría deriva en caos

Más allá del entretenimiento o el entrenamiento de los jóvenes caballeros, estas competiciones servían como una vía simbólica para canalizar tensiones sociales. Era habitual que miembros de familias enfrentadas, como los Marcilla y los Sánchez Muñoz, compitieran entre sí en estos juegos, evitando así conflictos más graves.

No obstante, el uso de caballos y armas arrojadizas implicaba ciertos riesgos. Por eso, las autoridades regulaban su celebración y exigían permisos específicos. El propio código legal de Teruel preveía que, en caso de accidente durante el juego, el responsable no sería castigado si juraba junto con doce testigos que había sido involuntario. Esta disposición, sin embargo, podía ser aprovechada para atacar intencionadamente a un rival sin consecuencias legales.

La situación se volvía aún más peligrosa si los seguidores de dos jugadores enfrentados se unían a la refriega, lo que podía derivar en auténticas batallas campales. Tal fue el caso en 1423, cuando se produjeron disturbios en la plaza mayor que dejaron el suelo cubierto de tejas y piedras lanzadas por los contendientes.

Otro incidente destacado tuvo lugar en 1458, durante un juego de toros presidido por la viuda y el hijo de Enrique de Trastámara, infante de Aragón. La violencia fue tal que uno de los magistrados concejiles resultó muerto y varios heridos. Solo la intervención de la infanta, que ordenó evacuar y cerrar la plaza, logró poner fin al enfrentamiento. Preocupados por la situación, los vecinos pidieron una solución a los monarcas; como resultado, el futuro Juan II prohibió que se lanzaran piedras y dardos en lugares públicos. Mandato que se incumplió con frecuencia.

Estas explosiones de violencia no surgían de la nada, sino que eran fruto de la enemistad existente entre los linajes de los Marcilla y los Sánchez Muñoz. La rivalidad entre estas familias se remontaba a principios del siglo XIV y, a finales del medievo, se había convertido en un grave problema social en la ciudad, afectando incluso a la ruta comercial Zaragoza-Valencia, ya que muchos mercaderes preferían evitar Teruel.

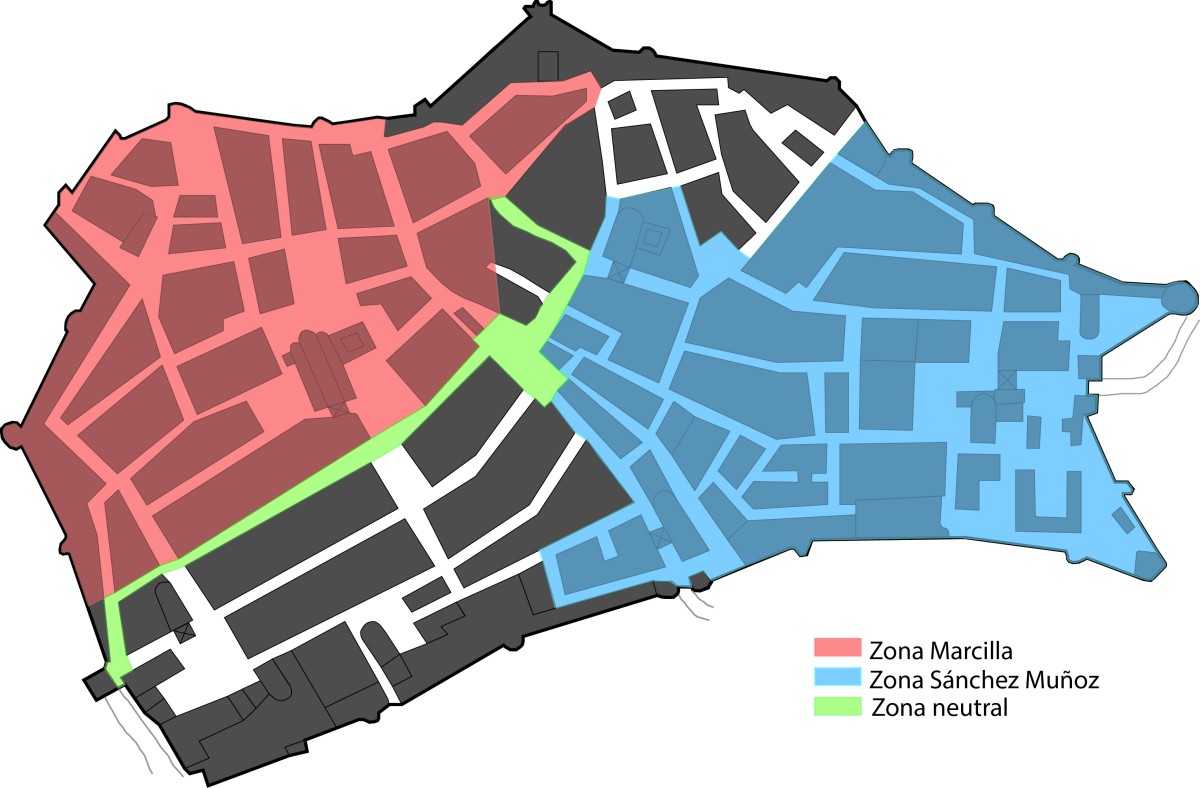

Para frenar el conflicto, en 1470, las autoridades tomaron una medida drástica: dividir la ciudad en dos zonas separadas por un corredor neutral, confinando a cada familia en una de ellas y estableciendo multas elevadas para quienes incumplieran esta norma. Sin embargo, al igual que otras iniciativas anteriores, tampoco logró poner fin a las disputas, que continuaron en los años siguientes.

Las fiestas medievales en Teruel eran mucho más que celebraciones: eran escenarios donde convivían la alegría popular y las tensiones de poder. Entre bailes, comida, bebida y competiciones, la ciudad vivía momentos de esplendor… y de conflicto. Una historia que nos recuerda cómo, incluso en la diversión, pueden latir viejas rivalidades.