Historias de la Historia, con Javier Sanz: gripe española, una epidemia muy contagiosa que no se generó en España (I)

En el siglo XVI se utilizó en Florencia el término influenza, del latín influentia, para referirse a la epidemia de una enfermedad contagiosa, concretamente la influenza di febbre scarlattina, llamada así por la influencia que tenía de una persona a otra. Vamos, por lo contagiosa que era. De hecho, también comenzó a utilizarse para designar cualquier epidemia o plaga de enfermedades contagiosas. Siglos más tarde, quedó en exclusiva para las epidemias de gripe. De ahí que en Italia y en los países anglófonos la gripe se llamase influenza. Bueno, como ya sabéis que los ingleses son muy suyos y les gusta ir de por libre, a mediados del siglo XIX la abreviaron en flu. A finales del siglo XIX, el fisiólogo alemán Eduard Pflüger identificó una bacteria en estos enfermos que consideró la responsable de la enfermedad, y la denominó Haemophilus influenzae. Hoy en día, sabemos que el responsable es un virus y que esta bacteria sólo produce infecciones sobreañadidas (neumonías). De hecho, hasta 1933 no se descubrió el virus humano de la gripe, cuando por fin se pudo ver el bichito en el primer microscopio electrónico. ¿Y el término gripe? Gripe viene del francés grippe, del verbo gripper, que significa agarrar. Así que, siendo puntillosos del tipo señorita Rottenmeier, y espero que no me lo tengáis en cuenta, la recurrente frase de “he agarrado la gripe” sería una redundancia. Vale, ya lo dejo. Y ahora que ya tenemos la gripe, metafóricamente hablando, vamos a lo que nos ocupa, y no es tema baladí.

Una de las cargas históricas que tenemos que llevar los españoles es la de que se nos atribuya la nacionalidad de la considerada mayor pandemia de gripe de la historia, y la más letal de todas las pandemias, si tenemos en cuenta el número de muertos en menor tiempo (entre 50 y 100 millones en apenas 15 meses). Lógicamente, hablo de la (mal) llamada gripe “española”, un ejemplo más, como el de la Leyenda Negra o la Inquisición, a las que inexorablemente se les añade el adjetivo de nuestro gentilicio, del deficiente trabajo de este país en temas de marketing internacional.

Nombres siempre extranjeros

Suele ser habitual atribuir, casi siempre injustamente, la causa de los males propios a algún elemento de origen foráneo, como por ejemplo el caso de la sífilis. Esta enfermedad de transmisión sexual aparece bautizada con ese nombre en la obra Syphilidis sive de morbo gallico libri tres (Los tres libros de la sífilis o el mal francés), escrita por el médico veronés Girolamo Fracastorius en 1530. En los dos primeros libros describe la enfermedad y los tratamientos y en el tercero cuenta la leyenda de un clérigo llamado Syphilus, del que vendría el nombre, que sufrió la enfermedad por un castigo divino. Parece que se pasaba por el forro el sexto mandamiento y que su vida distaba mucho de ser modélica. Girolamo también le atribuye la nacionalidad francesa (morbo gálico o mal francés), y lo hace porque el foco de la primera gran epidemia de sífilis tuvo lugar en 1495 entre las tropas francesas mientras asediaban Nápoles. Y con ese nombre quedó para italianos, españoles e ingleses. Pero Francia no se quedó de brazos cruzados, ya que el brote comenzó en Nápoles la denominó “mal napolitano”. En los Países Bajos, que no nos querían mucho, y en Portugal se llamó “mal español”; “enfermedad polaca” en Rusia; en Polonia “enfermedad alemana”... y en Turquía, directamente, “el mal cristiano”. Todos echando balones fuera y quitándose el sambenito. Nada que ver con lo que hicimos nosotros con la gripe española, que nos la comimos con patatas.

Lógicamente, si un marciano llegase hoy a la Tierra y alguien, así de pasada, porque supongo que habría otros muchos temas que tratar, le hablase de la gripe española, pensaría que lleva ese nombre porque se originó en España, porque el primer caso registrado fue el de un español o porque hubiera sido especialmente virulenta en nuestro territorio. Y nadie podría echarle nada en cara, porque sería lo lógico. Así que, si no se dio ninguna de estas circunstancias, porque ninguna es correcta, qué ocurrió para que se le diese ese nombre. ¿A qué se debe? Pues a la censura o, mejor dicho, a la no censura de los medios de comunicación españoles.

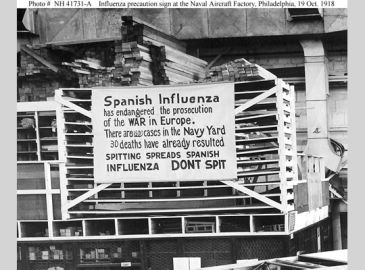

Nos trasladamos a la Primera Guerra Mundial, un conflicto bélico que comenzó en julio de 1914 y del que todos los contendientes pensaron que iba a ser corto -incluso se hablaba que terminaría antes de la Navidad de 1914-. Así que, basaron su estrategia en masivas ofensivas de la infantería, pero el desarrollo de nuevas armas, que mataban de forma masiva y a mayor distancia, estabilizaron los frentes y dieron lugar a la llamada guerra de trincheras, que alargó sobremanera el conflicto. Para no causar alarma social y evitar que la población se echase sobre ellos, así como la desmoralización de las tropas, apenas ya motivadas, los gobiernos de los países beligerantes decidieron ocultar y censurar la información sobre aquella enfermedad que causaba más muertes que la propia guerra.

De hecho, en algunos de las primeras investigaciones sobre la mortalidad de la gripe española, basadas en el estudio de las actas de defunción de la guerra, de epitafios y de comunicaciones de los fallecimientos a las familias, se llegó a la conclusión de que apenas había tenido incidencia en los soldados del frente y, mucho menos, en los oficiales. ¿Y por qué se llegó a esta conclusión errónea? Porque se trató de ocultar la verdadera causa de la muerte. Así que, para los oficiales se obviaba el motivo bajo un glorioso “muerto por la patria” -había honor en morir en acción contra el enemigo, pero no en hacerlo en la cama de un hospital por una enfermedad-, y para los soldados, sin perder el componente bélico, se podía disfrazar con “enfermedad mortal contraída en el campo de batalla”.

Como España se declaró neutral en aquella contienda, los medios no fueron censurados y se informó puntualmente del avance y la mortandad de la pandemia que, evidentemente, también sufrimos. De esta forma, nuestro país se convirtió en referente informativo internacional y los periodistas franceses, ingleses y estadounidenses se encargaron del resto con expresiones como “Spanish Influenza”, “Spanish Flu”, “Spanish Lady” o “Grippe espagnole”, quedando lo de “española”, pese a su incorrección, grabado a sangre y fuego para la posteridad. Si estos periodistas querían desviar la atención y escribir de España, perfecto, porque además les dimos motivos para ello, y no me refiero a la gripe, sino a la labor humanitaria de España durante la Primera Guerra Mundial.

El gobierno español se sentía ajeno a la lucha que libraban los principales imperios europeos, y la mayoría de la población era indiferente a los aspectos ideológicos y políticos de la Gran Guerra. A esto se unía la debilidad económica, la incapacidad militar y la delicada situación social. Todas estas causas justificaron que en agosto de 1914, se publicara un Real Decreto en el que el gobierno del rey Alfonso XIII -que, por cierto, también padeció la gripe- ordenaba “la más estricta neutralidad a los súbditos españoles”.

Además de que era lo más inteligente, dadas las circunstancias, es que la cosa le pilló entre la espada y la pared, del estilo de a quién quieres más a mamá o a tu esposa. Su madre, la reina María Cristina, era de la casa de los Habsburgo, al frente del Imperio austrohúngaro, y su esposa, Victoria Eugenia de Battenberg, era sobrina del rey de Inglaterra Eduardo VII. Casi ná. Una pregunta trampa en toda regla. Así que, se levantó de la silla y abandonó la partida, pero no para quedarse a ver cómo se machaban unos a otros, sino para organizar una de las más importantes iniciativas diplomáticas y humanitarias de la historia: la Oficina Pro Cautivos, financiada exclusivamente con recursos de la Corona. Haciéndolo, además, sin distinción de bandos. En esta labor humanitaria, en general hoy poco recordada, destacaron sin duda dos importantes personajes: Rodrigo de Saavedra y Vinent, Marqués de Villalobar, y el propio rey Alfonso XIII.

Villalobar fue destinado a Bruselas en 1913 como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la legación española. Durante la contienda veló por la situación de los residentes españoles en la destrucción de Lovaina, pero también ayudó al pueblo belga, colaborando con las autoridades municipales para evitar que Bruselas y Amberes fueran bombardeadas, intentando evitar deportaciones de civiles, procurando suavizar el trato de los alemanes a la población civil y, sobre todo, liderando un proyecto humanitario titánico dirigido a abastecer con alimentos a siete millones de habitantes de la Bélgica ocupada, incapaz de autoabastecerse y sometida a un estricto bloqueo comercial. Además, obtuvo salvoconductos de la Marina alemana y creó un corredor humanitario para que los buques con la ayuda pudieran cruzar el Canal de la Mancha sin ser atacados y, llegado el final de la guerra, incluso ayudó a los soldados alemanes, negociando con las potencias aliadas el respeto hacia las columnas prusianas durante su retirada. Al término de la contienda, nuestra legación fue elevada al rango de embajada y Villalobar nombrado embajador. Recibió innumerables muestras de afecto por parte del pueblo belga y fue nombrado ciudadano de honor de Bruselas, Amberes, Brujas, Gante y Lieja. Ahí queda eso.

Carta que impresionó al rey

Mientras tanto, Alfonso XIII, para no comprometer la neutralidad española, creó a sus propias expensas e instaló en los áticos del Palacio Real de Madrid la Oficina Pro Cautivos, donde llegaban infinidad de cartas y solicitudes desde los más dispares rincones del mundo implorando al rey español que realizara gestiones, a través de sus oficinas consulares, para localizar a sus familiares apresados o desaparecidos en combate. Pero esto no se monta porque sí, como casi todo en la vida tiene un porqué, y en esta ocasión fue por una carta que, en 1914, una humilde mujer francesa envió al rey. En ella le contaba que su marido había desaparecido en la batalla de Charleroi, y que ni siquiera sabía si estaba vivo o muerto, por lo que imploraba ayuda al monarca español. Estaba desesperada. Aquella carta impresionó al rey, que movilizó inmediatamente a sus oficinas diplomáticas en busca de información sobre el paradero del soldado... y lo localizaron.

Estaba vivo en un campo de prisioneros alemán. Alfonso XIII envió una carta a la afligida esposa contándole la esperanzadora noticia. Se corrió la voz de esta acción humanitaria y desembocó en un aluvión de cartas hacia Madrid y, por ello, en la decisión del monarca español de crear esta Oficina, que se convirtió durante los años de la guerra en el asidero de las esperanzas de multitud de esposas, padres, hermanos e hijos.