Historias de la Historia, con Javier Sanz: la viruela, una enfermedad cuya vacuna se logró gracias a las vacas (II)

Ha sido una de las epidemias que más muertes ha causado a lo largo de la historiaEn honor a la verdad, sí que se conoce un caso en el que se hizo una propagación consciente de la viruela. Una especie de guerra biológica. Fue a mediados del siglo XVIII, tras el fin de la Guerra de los Siete Años, un conflicto que enfrentó a las grandes potencias europeas de la época, encabezadas por Francia e Inglaterra, y que, en el frente americano, tuvo especial protagonismo el mariscal británico Jeffrey Amherst o Barón de Amherst, título nobiliario que creó para él Jorge III, el rey de Inglaterra. A este conflicto, por sus implicaciones, por los frentes abiertos y por los países beligerantes, se le podría considerar como el primer conato de guerra mundial. Por su labor en el campo de batalla, nuestro barón fue nombrado comandante en jefe del Ejército británico en América en 1758, convirtiéndose en uno de los artífices de la derrota francesa en suelo americano. Pero la historia de este reconocido y vitoreado militar británico tiene, como la Luna, una cara oculta relacionada con la viruela.

Tras derrotar a los franceses, en 1763 tuvo que hacer frente a la rebelión de Pontiac, el jefe de los ottawa que lideró a los nativos amerindios descontentos con las políticas británicas, muy distintas a los acuerdos que tenían con los franceses. A estos nuevos rostros pálidos les gustaba que les llamasen de usted y mantener las distancias, y se levantaron en armas contra ellos. Al mariscal le pilló por sorpresa, porque en ningún momento se planteó que un “atajo de salvajes” pudiese rebelarse contra un imperio. Pero sí, lo hicieron.

Ante la imposibilidad de tomar por la fuerza el fuerte Pitt (hoy, Pittsburgh), en junio de 1763 la tribu de los delaware cercó la posición y montó un asedio. Y aquí empieza la controversia. En el interior del fuerte hubo un pequeño brote de viruela que mató a unos pocos colonos y en el exterior hubo una epidemia posterior que acabó con miles de indios.

Mantas infectadas

Se dice, se cuenta, se comenta, que el contagio de los indígenas se produjo cuando los británicos les dieron una mantas infectadas durante una tregua para parlamentar. Así que, aquella epidemia habría sido organizada. Los británicos argumentaron, y lo siguen haciendo, que nada tuvieron que ver con aquella epidemia de viruela, que se debieron contagiar con el asalto de otras posiciones europeas, o que sería imposible que con apenas unas mantas se pudiese generar tal mortandad. No se sabe exactamente qué ocurrió, pero creo que en un juicio el defensor británico lo tendría muy difícil cuando el fiscal indígena presentase su prueba acusatoria: la correspondencia entre Jeffrey Amherst y Henry Bouquet, el coronel que estaba preparando una expedición para liberar Fort Pitt. Entre las cartas que se cruzaron los militares, el mariscal escribió...

¿No se podría enviar la viruela a las tribus de indios rebeldes? Debemos, en esta ocasión, usar cualquier estrategia en nuestro poder para reducirlos […] Harás bien en tratar de inocular a los indios por medio de mantas, así como probar cualquier otro método que pueda servir para extirpar esa execrable raza.

Ante esto, no te salva ni Patty, la abogada sin escrúpulos que interpreta Glenn Close en la serie Damages. Jeffrey debería haber sabido que “la esposa del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo”, que se diría de Pompeya Sila, la segunda esposa de Julio César.

Obviando esta particular epidemia, la viruela ha atacado en cualquier tiempo y lugar. De hecho, en la Gran Bretaña del siglo XV se decía: “From love and smallpox but few remain free” (“del amor y la viruela pocos se libran”). Y lo más importante para hacerle frente era conocerla, tarea que realizó el humanista y médico persa Abu Bakr Mohammad Ibn Zakariya al-Razi, Rhazes para los amigos. Rhazes era un gran conocedor y estudioso del trabajo de los grandes referentes médicos que le precedieron, como Hipócrates y Galeno, conocimientos que amplió con sus propias observaciones que, en ocasiones, refutaban las teorías de sus maestros, como en el caso de la teoría de los cuatro humores, desarrollada por Hipócrates y ampliada por Galeno. En esencia, esta teoría se basaba en la creencia de que el cuerpo humano está compuesto de cuatro sustancias básicas, llamadas humores, cuyo equilibrio indicaba el temperamento y el estado de salud de las personas. Así, todas las enfermedades y cambios de humor -de esta teoría viene esa expresión- resultarían de un exceso o un déficit de alguno de estos cuatro humores, identificados como bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre. En su obra Sobre la viruela y el sarampión compara la diferenciación diagnóstica de la viruela y el sarampión, estableciendo la sintomatología y el tratamiento específico de cada una de ellas -en el caso de la viruela, tratamiento paliativo-. Para los eruditos grecolatinos, al tratarse de erupciones infecciosas, era la misma enfermedad causada por el déficit o exceso de algunos de los humores. El método de diagnóstico diferencial, iniciado por Rhazes a comienzos del siglo X, es la base de la medicina moderna. Y como nuestro médico era un profesional preocupado por la salud de todos, en 895 publicó el libro “Para quien no tiene acceso a un médico”, un manual con cientos de remedios y tratamientos para los que no tenían acceso a un médico o no lo podían pagar. ¿Entendéis ahora lo de humanista?

Diagnosticada ya la enfermedad, seguimos sin tratamiento alguno, hasta que aparecen los primeros textos en China e India, alrededor del año 1000, en los que se habla de la inoculación de la viruela a personas sanas como método preventivo (variolización o variolación). El método más recurrente de inoculación era hacer una incisión en la piel del individuo sano y ponerle el líquido extraído de las pústulas del enfermo con un ataque leve de viruela, con la esperanza de que la desarrollase también de forma leve y quedase protegido al desarrollar los anticuerpos. También era frecuente hacerlo frotándose con la ropa de los enfermos en los que quedaban restos de materia infectada, e incluso machacando las costras de las pústulas e inhalándolas por la nariz.

De una forma u otra, la variolización se fue extendiendo por Oriente Medio hasta llegar a Constantinopla a comienzos del XVIII, donde la conoció lady Montagu, la esposa del embajador inglés. Un hermano suyo había muerto de viruela y, ante el temor de que enfermase su hijo, hizo que se la inoculasen. Enfermó levemente, la superó y quedó inmunizado.

Además, se encargó de que llegase a Inglaterra y se creasen casas de variolización, donde los pacientes eran inoculados y permanecían aislados para no extender la enfermedad. Aunque se salvaron muchas vidas, la práctica presentaba serios peligros, porque era una lotería. Una vez inoculada, había que rezar para que la enfermedad se desarrollase de forma leve, porque, en caso contrario, como muchas veces ocurrió, morían personas sanas. Era preciso encontrar otro procedimiento que inmunizara con seguridad y que no fuera peligroso, y eso es lo que intentó el excéntrico inglés Thomas Beddoes.

La prometedora carrera del joven Thomas -licenciado en Medicina y en Química, entusiasta botánico, capaz de traducir textos en latín y griego, hablar inglés, francés, alemán, italiano o español, e incluso convertirse en un experto en textos védicos y brahmánicos de la India-, se vio truncada en parte por ciertas excentricidades y por su crítica a la sociedad inglesa frente a su admirada Francia revolucionaria. Vamos, que lo que se dice “don de gentes”, no tenía. En cuestiones médicas, tenía cierta obsesión por la inhalación de gases para curar ciertas enfermedades contagiosas. A pesar de algunos reveses experimentando con conejos, gatitos e incluso con el mismo, estaba convencido de que su terapia revolucionaria transformaría la vida humana y que, antes o después, todos los hogares contarían con un pequeño aparato para la producción de gases necesarios y beneficiosos para la salud. Optimismo no le faltaba.

Ganaderos de vacas

Durante sus años de estudio, Thomas se dio cuenta de que los que trabajaban con vacas eran menos propensos a la tuberculosis, y concluyó que esto debía tener algo que ver con los vapores y gases inhalados en los establos. Según la conclusión de su estudio, resultaría beneficioso para los enfermos de tuberculosis respirar las exhalaciones de un establo de vacas. Dicho y hecho. En 1793 trasladó a varios de los pacientes de su clínica de Bristol a un edificio contiguo a un establo, donde las vacas asomaban la cabeza a los dormitorios de los enfermos a través de una cortina, para que inhalaran su aliento. Y no sólo eso, además también defendía su método porque el establo proporcionaba una temperatura muy agradable.

La comunidad científica no sabía si reír o llorar. Irónicamente, y a pesar de su entusiasmo por la “medicina bovina”, Thomas se mantuvo escéptico con los trabajos del médico inglés Edward Jenner, al que, ahora sí, debemos el descubrimiento de la vacuna contra la viruela y, por extensión, de las vacunas en general. Paradójicamente, a pesar de ser reconocido como benefactor de la humanidad, nunca fue admitido en el Real Colegio de Médicos británico.

Jenner comprobó que las personas que habían estado en contacto con las vacas y que habían sufrido la viruela bovina —en los humanos solo producía lesiones pustulares— demostraban resistencia a la viruela humana. Así que, por su cuenta y riesgo, ya que para la comunidad científica aquello era una aberración —¡¡¡¡inocular un virus de un animal a una persona!!!—, extrajo pus de una pústula de la mano de una ordeñadora que había contraído la viruela bovina de las ubres de su vaca, e inoculó el virus a James Phipps, el hijo de su jardinero de 8 años que no había padecido la viruela.

Inmunizado

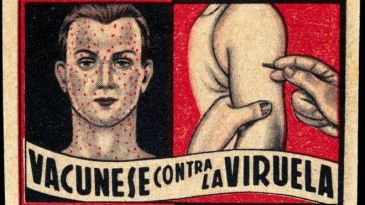

El niño desarrolló una leve enfermedad que desapareció sin la menor complicación, luego le inoculó el virus de la viruela humana y no desarrolló la enfermedad. Estaba inmunizado. En 1796 se había probado, con éxito, la primera vacuna. La diferencia con la inoculación que lady Montagu llevó a Inglaterra es que en la vacunación se inocula una versión debilitada del patógeno, con menor carga vírica, pero que igualmente hace que el cuerpo desarrolle los anticuerpos para acabar con la enfermedad y quede inmunizado. Todavía tuvieron que pasar unos años, y muchas críticas, para que el método de la vacunación se estableciese como medida preventiva de la viruela.

De hecho, en 1967 -ayer como quien dice- más de 10 millones de personas contrajeron la viruela, y la Organización Mundial de la Salud lanzó una campaña mundial de erradicación basada en la vacunación. Gradualmente la enfermedad se fue concentrando sólo en el Cuerno de África, y la última persona que se infectó de viruela de manera natural fue el cocinero somalí Alí Maow Maalin, de 23 años, en 1977.