Como he tenido la suerte de que este martes coincida con el Día de Reyes, me propongo escribir del que considero uno de los mejores regalos del mundo que podemos recibir. No es ninguna novedad que los medios de comunicación no dan abasto con la publicidad durante diciembre y enero, aunque ya desde noviembre no han parado de insistir para que compremos mucho y variado. Que la paga extra de diciembre, quien la tenga, sirva para esos caprichos o gastos no indispensables, ya saben, los que al final acaban en el trastero o en la basura por ser lo que son: caprichos.

Sin embargo, entre tanto anuncio, escaparates con luces de neón y paquetes envueltos con papel de colorines, suele quedar escondido un regalo que no se encuentra en ninguna tienda. No lleva código de barras, no se compra con tarjeta de crédito ni aparece en los catálogos de las grandes marcas, pero es el que de verdad puede cambiar un hogar, una familia, incluso una ciudad entera. Ese regalo es el tiempo compartido y la atención verdadera por los olvidados. El tiempo que alguien decide dedicar a escuchar de verdad, a mirar a los ojos, a preguntar “¿cómo estás?” y esperar la respuesta, aunque sea larga, aunque duela o resulte incómoda. En un mundo que corre deprisa, donde todo se mide en productividad y resultados, detenerse junto a otro ser humano es un acto casi revolucionario.

Los Reyes Magos ofrecen oro, incienso y mirra, símbolos tradicionales de realeza, divinidad y humanidad sufriente, pero antes que nada ofrecen su presencia: se ponen en camino, preguntan, se pierden, vuelven a buscar la estrella y, cuando por fin encuentran al Niño, se arrodillan en silencio. En ese gesto está el mejor regalo del mundo: poner la propia vida delante de otra vida, con humildad y sin prisas, con amor.

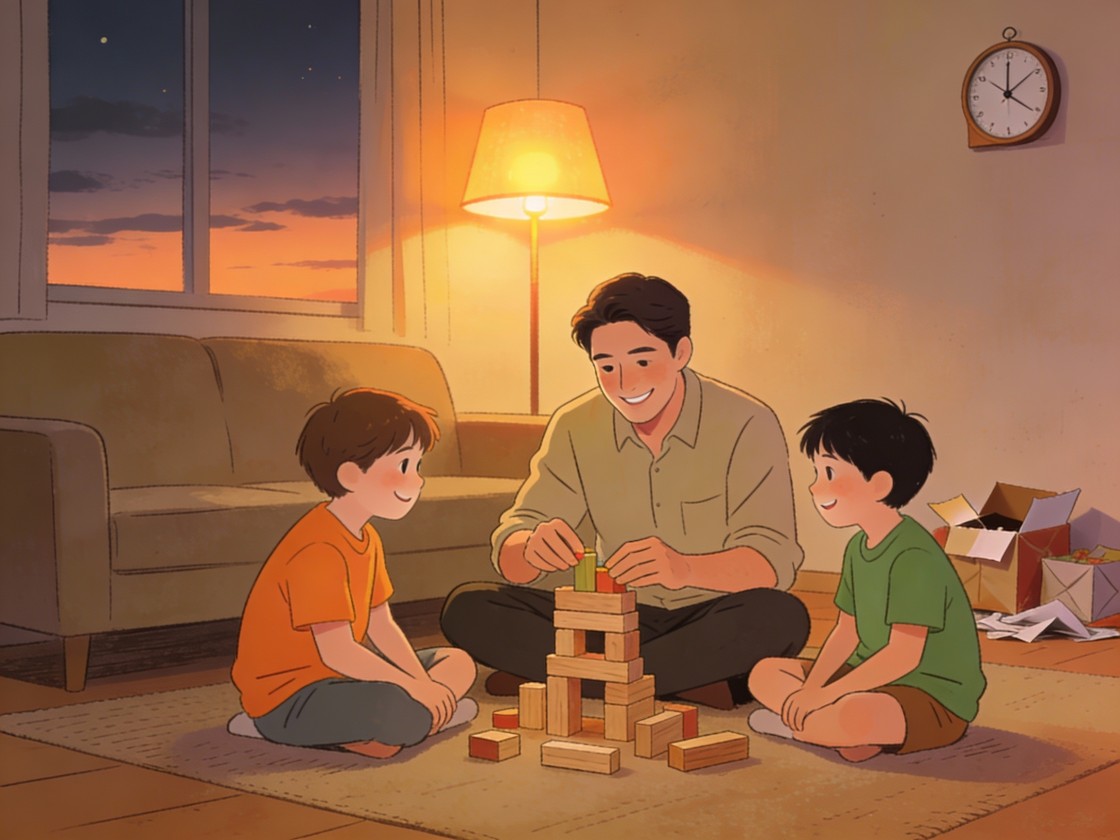

Hoy muchos niños estrenarán juguetes, tecnología o ropa nueva, y está bien que haya fiesta y alegría. Pero tal vez lo que más recuerden dentro de unos años no será qué les trajeron, sino quién estuvo con ellos, quién jugó en el suelo, quién les contó un cuento antes de dormir o les dio un abrazo y un par de besos. Ese tipo de regalos no se estropea, no pasa de moda y no se queda olvidado en el fondo de un armario.

Por eso, en este Día de Reyes me atrevo a invitar a buscar ese mejor regalo del mundo en nuestras propias agendas y en nuestros corazones, en nuestras familias, en quienes sabemos que están solos, en los que viven en residencias por no tener a nadie. Regalemos menos cosas y más presencia; menos prisas y más escucha; menos “ya te llamaré” y más “¿quedamos y hablamos?”. Al fin y al cabo, el amor, cuando se convierte en tiempo y atención, es el único regalo que, cuanto más se da, más crece y más feliz hace a quien lo ofrece y a quien lo recibe. Y acuérdense de mis niños del slum de Viwandani, en Nairobi, para quienes ya es un lujo comer un plátano o un chapati, o simplemente ir a la escuela.