El aulario rural aún tiene pulso pero necesita de una apuesta firme con recursos y metodología específica

Las experiencias y casos de éxito reafirman la potencia de este tipo de enseñanza que innova constantementeTeruel fue el epicentro del mundo colegial con el desarrollo del III Congreso Nacional de la Escuela Rural que, organizado por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, se celebró en el centro sociocultural San Julián con la asistencia de más de 200 docentes venidos de 10 comunidades autónomas. En la inauguración la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, señaló: “Vamos a oír proyectos de 10 comunidades que han presentado, todos interesantes. Hay algunas comunidades que comparten con nosotros el mismo problema y están haciendo cosas de éxito”. En este III Congreso de la Escuela Rural, Aragón, además de organizarlo, también aporta otros valores y trabajos de interés para la Escuela Rural. “Hay tres proyectos de la comunidad (de Aragón) que también son modelo de éxito. Vamos a mostrarlo para que ellos los conozcan y a su vez a conocer los que se hacen en esas comunidades”, detalló Tomasa Hernández.

El III Congreso estuvo divido en tres partes: las ponencias, una mesa redonda y los talleres de participación y exposición de trabajos de éxito ya implantados en las escuelas rurales de los diez territorios que aportaban casos.

Historia

La primera ponencia corrió a cargo de Lourdes Alcalá, maestra, inspectora de Educación y profesora asociada de la Universidad de Zaragoza, que hizo un amplio recorrido sobre la Escuela Rural y que confesó que “le debo todo a la escuela rural y a los maestros que me dieron alas”, manifestó y en reconocimiento a los buenos docentes que ejercen su profesión en las zonas del campo.

En su intervención también planteó los desafíos a los que se enfrenta la escuela rural del siglo XXI, pero si dejó claro que los que tienen cierta ventaja para opinar y proponer nuevos proyectos son los actuales profesionales que trabajan día a día en las clases. “Los que estáis en el aula sois los que más sabéis de la escuela rural”, puntualizó Lourdes Alcalá. Y con ello, destapó el interés que hay de las personas por volver a habitar en el mundo rural, pero para ello es necesario, y como primera premisa, contar con un centro escolar en el punto de residencia o cercano a ella.

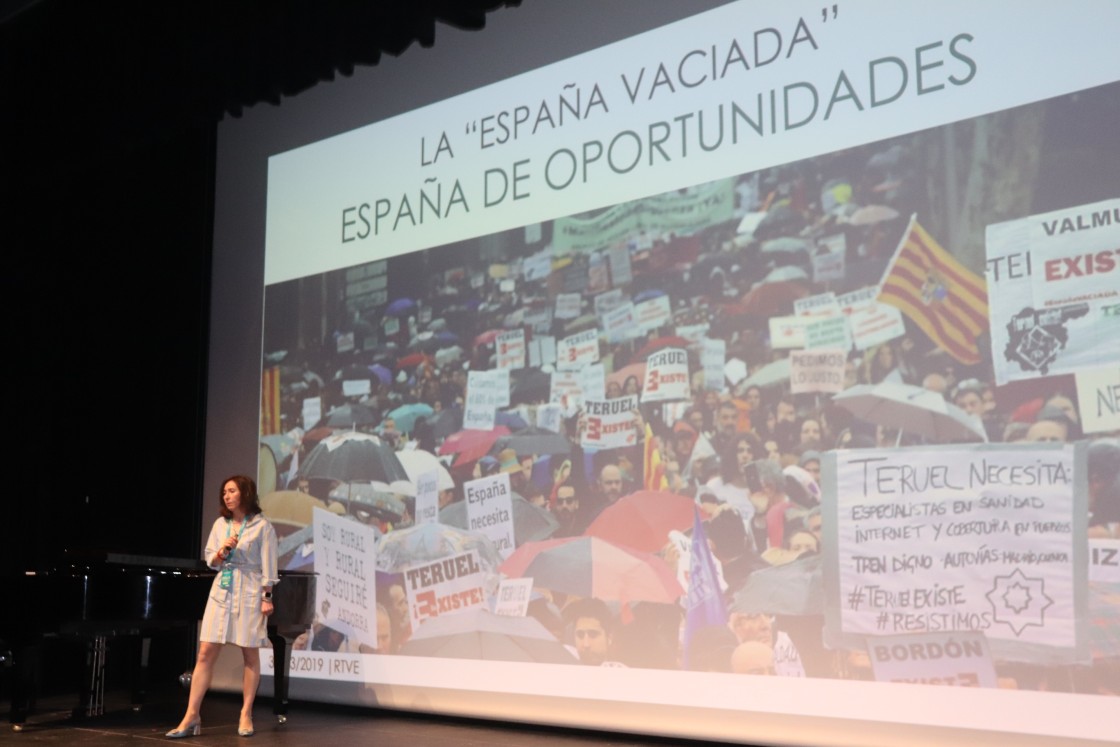

La pregunta clave para el desarrollo de la escuela rural también era retórica: “¿Cómo puedo contribuir al progreso de la Escuela Rural?”. Y a renglón seguido enumeró una serie de parámetros necesarios para el buen funcionamiento de las escuelas de los pueblos, apoyándose en tres criterios muy básicos pero muy importantes: el tamaño poblacional, el nivel de desarrollo económico y la distancia de los centros urbanos. La misma pregunta y los criterios tienen un dato paralelo que corrobora la importancia del mundo rural y pon ende de la escuela rural. La población rural en España representa el 15,33% (7,5 millones de personas) del total, pero ocupa el 92% del territorio y por ello, la principal responsabilidad de la educación descansa en esas áreas, emergentes en los tres últimos años con la apertura de aulas (en Aragón) de 0 a 2 años. En un paralelismo a lo anterior, puso como ejemplo a Aragón, en el que Zaragoza capital, que ocupa el 2% de la superficie de todo Aragón, tiene cerca del 60% de la población de nuestra Comunidad. Por eso, Alcalá apuntó que “la Escuela es el elemento estructural de cualquier territorio”.

Y en ese repaso analizó las diferentes leyes de Educación que se han aplicado y la importancia que tuvo la Escuela Rural en el desarrollo educacional de la población, donde los CRIET jugaron un papel importante. Y también tomó como buena referencia las infraestructuras que poseen las zonas rurales, y en concreto las de Teruel, en comparación con otras zonas despobladas en incluso Madrid y, con los que comparativamente, existe una mayor calidad en cuanto a centros, aulas y ratios. Y como soporte para demostrar las diferencias con la escuela urbana, también recogió los datos del Informe Pisa en los que la brecha económica ejerce de carga pesada para poder alcanzar determinadas parámetros y por las dificultades para consolidar profesionales en dichos centros.

Por todo ello, y ante esta situación de desafíos y oportunidades, propuso la necesidad de diseñar recorridos específicos para el mundo rural, con formación ‘ad hoc’, con una planificación y apuesta por la enseñanza en esos entornos.

La segunda ponencia la desarrolló Alfredo Hernando, CEO de Escuela21, que expuso una serie de casos en los que las experiencias en esos lugares (la mayoría fuera de España) han tenido que adaptar sus métodos de trabajo, sus instalaciones o los horarios a las condiciones climáticas, físicas o de otra índole para poder impartir clase en las aulas. “El centro educativo es el centro del sistema nervioso del funcionamiento escolar”, indicó Hernando. Por eso definió la escuela rural como “un espacio que históricamente se ha debido a la innovación, porque ha tenido que enfrentarse a la escolarización de distintas edades, en distintos momentos, de distintas necesidades, algo que ahora se ha convertido en el día a día de muchos centros educativos. Por eso ha sido un espacio que ha permitido germinar muchísimas metodologías que hoy supuestamente forman parte del día a día de otras escuelas y estamos viviendo casi como un intento o un deseo de ruralización de las escuelas en los centros urbanos”, explicó el CEO de Escuela21. A continuación, relató algunos de los casos más significativos en zonas rurales que, a pesar de su complejidad, han tenido éxito.

“A nivel internacional, ahora mismo hay muy buenas experiencias rurales. Una iniciativa muy bonita que se llama Escuela Nueva en Colombia, que sirvió para atender sobre todo a las poblaciones de las zonas cafeteras, donde además había muy poco talento docente y entonces se desarrolló todo un modelo. Esta misma propuesta se ha llevado a zonas de Asia por el éxito. En Brasil hay una línea de colegios que se llama Escuelas Lumier, que han salido en los resultados PISA por una mejora de la comprensión lectora a través de un modelo que ellos llaman de trabajo más interdisciplinar”, explicó Hernando.

Los talleres de buenas prácticas pusieron de manifiesto el buen trabajo que se realiza en los centros rurales y en los que Aragón aportaba tres casos de entre las comunidades participantes: Tejiendo redes de aprendizaje en la escuela rural, del CRA La Sabina, con temática de inclusión y diversidad; el segundo, Somos CRApaces, del CRA Alifara con innovación docentes y metodologías activas; y La transversalidad didáctica del patrimonio, un ejemplo de colaboración entre entidades, del Centro de Profesorado de La Almunia, y como temática el territorio.

Ejemplo rural

El III Congreso Nacional de Escuelas Rurales comenzó de una manera poco esperada pero sí con mucha relación con el tema a tratar, no en vano las escuelas rurales de los años 70 y 80 son el germen de los actuales CRA o CRIET y esa presentación reflejaba fielmente lo que fue la Escuela Rural y parte de lo que sigue siendo.

Nacho Rubio, el presentador y conductor del Congreso, narraba acontecimientos, vivencias y episodios que solamente alguien que ha vivido esos tiempos puede reconocer y visualizar con solo refrescar la memoria. Cuando ir a la escuela a aprender no era la única tarea de los alumnos y tampoco la única del profesor, también como ahora.

“Experto encendedor de estufas”, “Tres pizarras para cuatro cursos”, “Rutinas que guian”, “Cada cual a su tarea y yo en la de todos. Convivíamos”, son algunas de las frases de un día cualquiera de invierno en un pueblo, quizás desperdigado, pero muy bien descrito. Tal como es la Escuela Rural.

No era un diario, era el relato de un maestro rural, su padre, que cada día se esforzaba para dar lo mejor y convertir una lección en una elección. Un juego vaya.