Juan Villalba dona a la biblioteca de Sarrión, su pueblo, todos los libros que ha publicado

Cañada Vellida presenta el mayor conjunto defensivo de la Guerra Civil excavado en Aragón

Manuel Membrado repasa los avances de la Astronomía del siglo XX en el Casino

La obra literaria de Fernando Castillo (Madrid, 1953) constituye un corpus singular dentro del panorama de la historiografía cultural española contemporánea. A lo largo de más de dos décadas de producción sostenida, Castillo ha tejido una literatura fronteriza entre la historia, la memoria y la crónica, que se adentra en los pliegues de las ciudades, los personajes y las atmósferas del convulso siglo XX europeo. Más que un historiador convencional, Castillo puede considerarse un narrador de la memoria urbana, un explorador de los márgenes donde la vida cotidiana y los grandes acontecimientos históricos se entrelazan.

Uno de los hilos conductores de su obra es la representación de las ciudades como espacios simbólicos, escenarios de conflicto, resistencia y transformación. En Capital aborrecida. La aversión hacia Madrid en la literatura y la sociedad, del 98 a la postguerra (2010), Castillo analiza cómo Madrid ha sido no solo capital política, sino también objeto de tensiones culturales, rechazo e incomprensión, especialmente en los discursos del 98 y la posguerra. Su Madrid no es solo un lugar físico, sino un palimpsesto de tensiones históricas y afectivas. Este interés por la ciudad como matriz de sentido se prolonga en obras como Madrid y el Arte Nuevo (2011) o La extraña retaguardia (2018), donde retrata el Madrid de la Guerra Civil como una ciudad sumergida en la sombra.

Otro rasgo característico de la literatura de Castillo es su capacidad para rescatar figuras marginales o laterales de la historia, personajes que habitan las orillas de la memoria oficial: espías, exiliados, artistas, traficantes, escritores desplazados. Así ocurre en libros como Noche y niebla en el París ocupado (2012) o Españoles en París (2017), donde reconstruye la vida cultural y clandestina en una ciudad bajo la ocupación.

Su fascinación por el París ocupado y la posguerra culmina en París-Modiano. De la Ocupación a Mayo del 68 (2015), donde la figura del escritor francés Patrick Modiano le sirve para explorar la persistencia del trauma en la literatura y el modo en que la ciudad deviene en espacio de interrogación identitaria. Castillo comparte con Modiano esa sensibilidad por los rastros, los documentos perdidos, las biografías fragmentarias, y convierte el ensayo histórico en una forma de narración detectivesca, en busca de huellas que el tiempo ha querido borrar.

Otras obras destacadas de Castillo son Un cierto Tánger (2019) y Memoria de Biarritz (2022), donde el autor aborda otros enclaves de ambigüedad histórica, ciudades cosmopolitas, atravesadas por el contrabando de ideas, de lenguas y de pasados rotos.

A lo largo de su trayectoria, Castillo ha ido conformando un atlas personal, como sugiere el título de otro de sus libros (2019), donde cada ciudad, cada figura, cada episodio histórico, dialoga con una reflexión más amplia sobre la identidad europea, la memoria colectiva y la fragilidad de los relatos oficiales. En Explorador de Bulevares (2024), reafirma esa vocación flâneur, ese deseo de callejear por la historia recorriendo sus calles y visitando cafés, archivos, etcétera, pero siempre con una mirada oblicua de gran dinamismo y profundidad, viendo siempre más allá de lo evidente.

En suma, la literatura de Fernando Castillo destaca por su capacidad para combinar el rigor del historiador con la sensibilidad del narrador. Sus libros son mapas de una Europa que aún interroga a sus fantasmas, textos donde la historia se vive como relato, y el relato como forma de hacer justicia a los olvidados. Leer a Castillo es adentrarse en una memoria que no se impone, sino que se descubre, fragmentada y luminosa, entre la niebla de las ciudades.

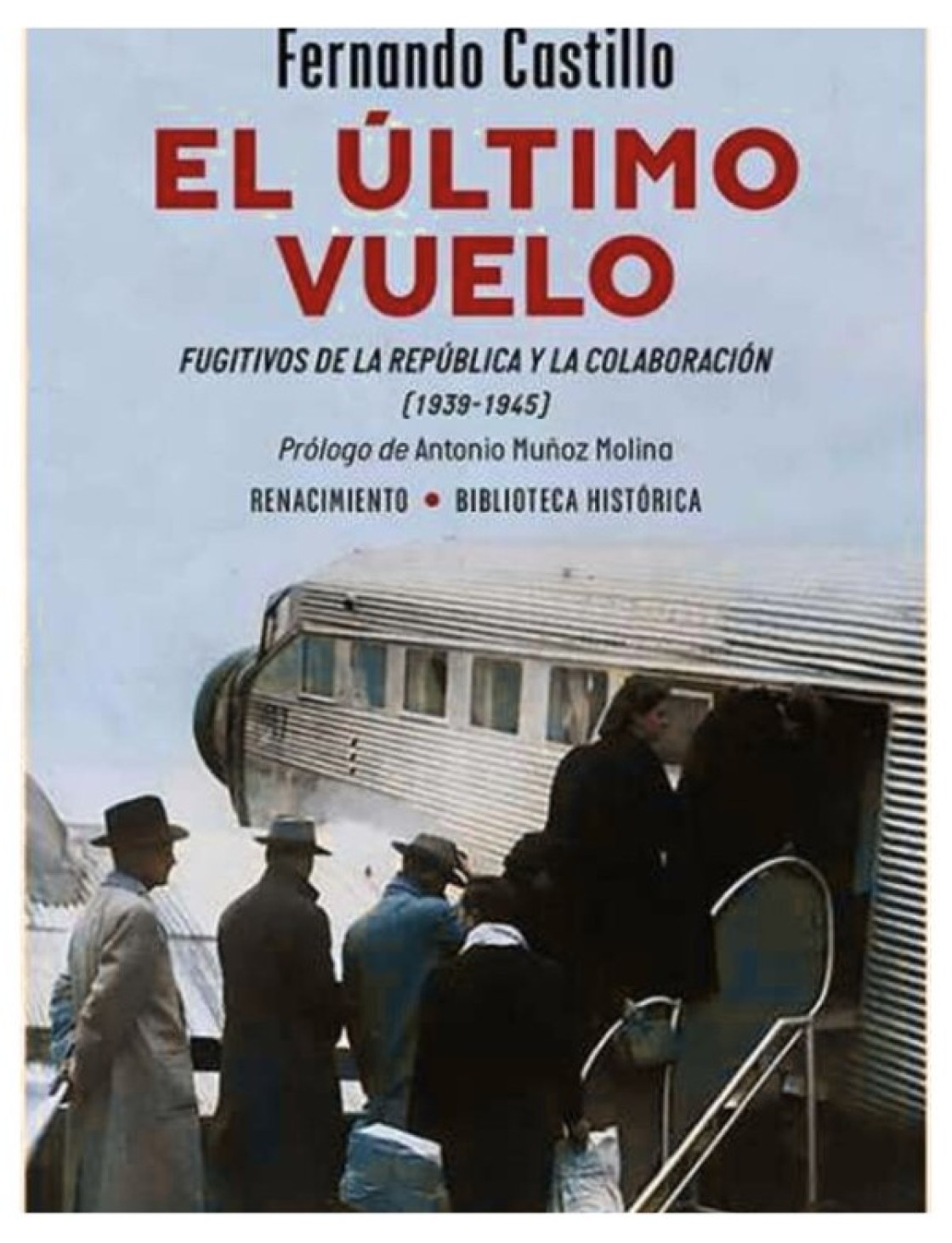

Su último libro aborda el final de la Guerra Civil Española, marcado por el cierre de una etapa dramática de España y el preludio de un largo exilio, una represión feroz y el reordenamiento ideológico del continente europeo. Fernando Castillo visitó este martes Teruel para presentar en el Casino este libro.

El último vuelo (Renacimiento) describe la huida de España de la élite republicana, la mayoría pertenecientes al partido comunista (Juan Negrín, Julio Álvarez del Vayo, Dolores Ibárruri, Palmiro Togliatti, Enrique Líster, Rafael Alberti o María Teresa León) huyendo en avión, en condiciones de cierta seguridad y poco penosas, alejadas de la más dramática de Max Aub o Eduardo Guzmán, en barco desde Alicante, o de la ya trágica y mucho más fatigosa de los cientos de miles de soldados y civiles, como el caso de Antonio Machado y su madre, a pie, por los Pirineos, para encontrar la muerte en Francia o poco después otra guerra.

Paradójicamente, la misma Francia que fue tierra de acogida precaria para los republicanos españoles, se convertiría años después en punto de origen para una huida inversa: la de los colaboracionistas del régimen de Vichy y simpatizantes del nacionalsocialismo alemán. Con la derrota de Hitler en 1945, numerosos oficiales, burócratas e ideólogos fascistas franceses y belgas buscaron refugio en una España gobernada por Franco, que mantenía lazos ideológicos y estratégicos con los restos del fascismo europeo.

En El último vuelo hay protagonistas de primer orden, por ejemplo, la rocambolesca huida de Léon Degrelle, el gran líder del nazismo en Bélgica, uno de los mayores colaboradores de Hitler, digna de un guion de cine: escapó de manera desesperada en vuelo nocturno desde Oslo en un avión Heinkel —los aviones son también objeto de estudio y protagonistas— con el combustible justo para llegar a España, tan justo que los últimos kilómetros los hicieron planeando hasta llegar a San Sebastián y aprovechando la marea baja aterrizar en plena playa de la Concha a las seis y media de la mañana.

Otro nombre importante es Abel Bonnard, uno de los grandes escritores franceses, miembro de la Academia Francesa y fanático fascista que llegó a ser ministro de Educación del gobierno de Vichy, le acompañaba Pierre Laval, jefe del gobierno de Vichy, quien fue entregado a Francia y fusilado, mientras que Bonnard y otros, acogidos por el gobierno de Franco, contó con la ayuda de José Félix Lequerica, Víctor de la Sernao o Luis Escobar.

Otros no lo son tanto, caso de Alain Laubreaux, crítico teatral y feroz antisemita o de Georges Guilbaud, periodista y miembro del Partido Popular Francés o del poco conocido.

La España franquista, aislada pero aún útil como santuario anticomunista, acogió a estos fugitivos con sigilo y complicidad. Desde criminales de guerra hasta propagandistas del régimen nazi, encontraron en la península un lugar para el silencio, el olvido o incluso la reinvención personal. Así, mientras unos luchaban por sobrevivir en el exilio y soñaban con la liberación de su patria, otros encontraban refugio bajo el ala protectora del mismo régimen que había vencido a la República.

Estas dos corrientes humanas —republicanos y fascistas derrotados— cruzaron sus trayectorias en un mismo escenario, aunque en momentos distintos. El contraste es profundamente revelador: en sus destinos opuestos se resumen las paradojas del siglo XX. Por un lado, los idealistas vencidos de una guerra fratricida, por otro, los responsables directos o indirectos de la barbarie nazi, buscando impunidad bajo el mismo cielo español.

Más allá de la fría cronología o el listado de nombres, estas historias adquieren un tono de novela: identidades falsas, redes clandestinas, traiciones y fidelidades inquebrantables. La historia se llena aquí de rostros, de decisiones morales bajo presión, de sueños truncados o secretos bien guardados. Como si la historia se deslizara hacia la ficción, pero sin perder nunca su densidad trágica y real.

Revisar estas peripecias no es solo un ejercicio de memoria histórica, sino una forma de comprender cómo los escombros ideológicos del siglo XX aún resuenan en nuestra manera de entender la justicia, el exilio, y la responsabilidad política. En ese cruce de caminos, entre los últimos ecos del comunismo idealista y los rezagos de un fascismo agónico, se escribe una de las páginas más intensas y contradictorias de la historia europea. Una historia que bien podría ser novela, si no fuera tan dolorosamente real.

El último vuelo cuenta con un excelente prólogo de Antonio Muñoz Molina y un utilísimo apartado titulado Dramatis personae, en el que se presentan breves biografías de los protagonistas de las huidas, los actores secundarios y hasta los figurantes, que junto con el nutrido Índice onomástico de casi mil entradas, facilitan al lector interesado localizar, conocer y parcelar la multitud de historias particulares que se entretejen a lo largo del meticuloso, riguroso y bien documentado trabajo. El esfuerzo de Castillo es mayúsculo pues tiene un recuerdo especial para los pilotos de los aviones, que se jugaron la vida por obligación y no pasaron a la historia, a los que, incluso, cuando es posible, presenta con sus propios nombres.