Desde la Antigüedad, la sangre ha sido considerada como esencia de la vida, la responsable de la fuerza vital e incluso el vehículo del alma. Por lo que fue protagonista de muchas y diversas teorías, en su mayoría erradas por el desconocimiento de la anatomía humana. Y aunque haya textos antiguos que puedan citar algo parecido a una transfusión sanguínea, habría que esperar hasta 1492 para encontrar la primera transfusión de sangre -si se me permite llamarla así, ya que fue vía brebaje-. El papa Inocencio VIII estaba muy enfermo y, en la creencia de que la sangre de una persona joven y vigorosa seria capaz de revitalizar a un anciano y/o enfermo, se le transfundió la sangre de tres niños de 10 años. El resultado final fue la muerte del papa y de los tres niños. Tras varios intentos de transfusión entre animales y de animales a humanos, la primera transfusión sanguínea entre seres humanos la realizó el médico francés Jean-Baptiste Denys el 15 de junio de 1667, y aunque el paciente falleció posteriormente y hubo ciertos problemas legales, e incluso prohibiciones durante años, se había plantado la semilla de una nueva era en la medicina.

La experimentación con citrato de sodio como anticoagulante en 1914 dio la oportunidad de avanzar en este campo, pero sería en la Segunda Guerra Mundial cuando las transfusiones se generalizarían y sería necesario disponer de reservas de sangre. Se crearon los bancos de sangre, las autoridades lanzaron campañas masivas para que se hiciesen donaciones y el cirujano canadiense Norman Bethune, partidario de la medicina social y defensor de su gratuidad para todos, tuvo la idea de equipar camionetas con instrumental médico, reservas de sangre y neveras. Fueron las primeras unidades médicas móviles. Por cierto, idea que surgió y puso en práctica en la Guerra Civil española formando parte del batallón Mackenzie-Papineau, integrado por comunistas de Canadá.

Aun así, había dos problemas para realizar las transfusiones en el campo de batalla: el almacenamiento de sangre, que tiene muy poca vida útil incluso si se conserva en las mejores condiciones; y el grupo sanguíneo, que tiene que coincidir el del donante y el del receptor. Y aquí es donde intervino el médico estadounidense Charles Drew. En 1940, nada más terminar su residencia en la Universidad de Columbia (Nueva York), se incorporó al proyecto Blood for Britain («Sangre para los británicos»), un programa piloto de la Cruz Roja para enviar sangre a los soldados y civiles heridos del Reino Unido que combatían en la Segunda Guerra Mundial. Puso en práctica sus trabajos teóricos del doctorado y consiguió solucionar los dos problemas: en lugar de enviar sangre entera, se enviaría plasma. El plasma, el componente mayoritario de la sangre -aproximadamente el 55% del volumen sanguíneo total-, es un líquido claro y amarillo desprovisto de los glóbulos rojos y blancos que contiene varias proteínas y electrolitos que transportan las células sanguíneas y otras sustancias a través del cuerpo. Se puede usar como un sustituto de la sangre para ayudar a reemplazar los líquidos y tratar el shock.

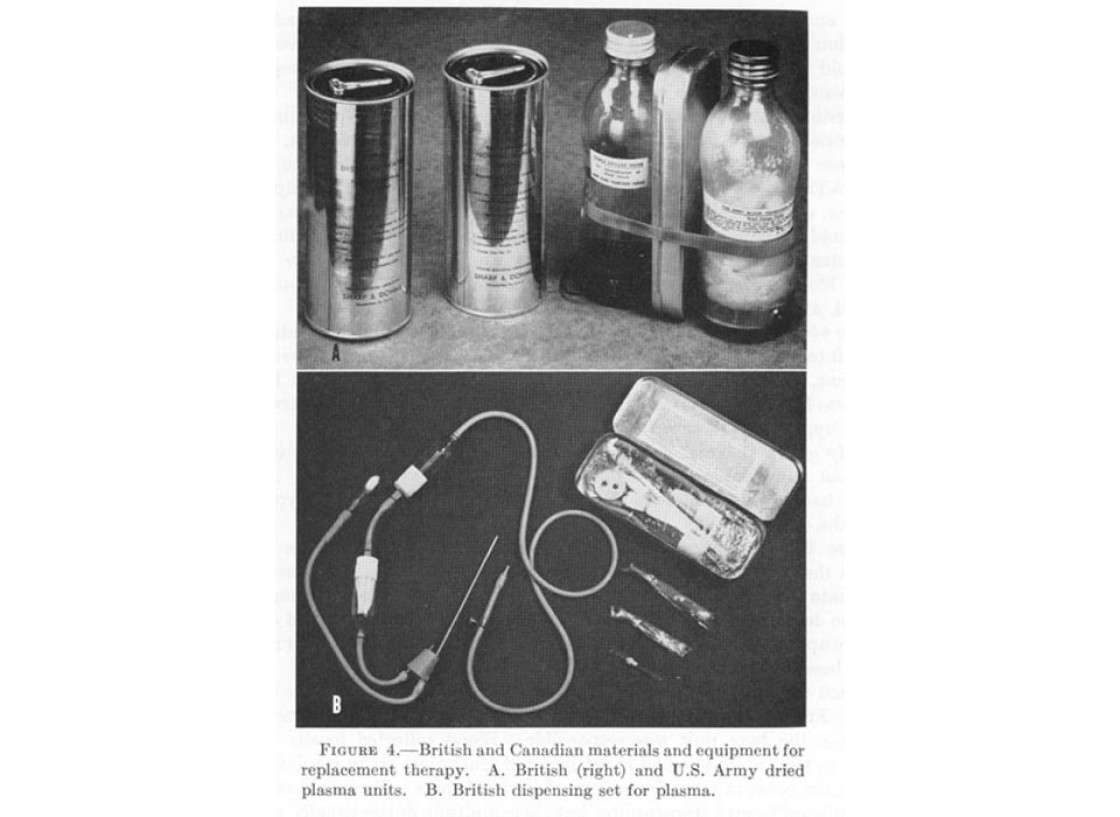

¿Y qué ventajas tenía el plasma? Pues todas porque se mantiene más tiempo sin refrigeración, se puede usar con cualquier tipo de sangre (no hace falta la coincidencia de grupos), es mucho menos probable que transmita enfermedades y se puede inyectar a través de las venas, los músculos, la piel y en grandes dosis. Además, para facilitar el transporte, Drew ideó un kit de transfusión compuesto por aguja, goma, plasma de sangre en forma de polvo y suero fisiológico donde disolver el plasma y «reconstruirlo». Se cerraba herméticamente y se llevaba allí donde se necesitase… para salvar miles de vidas.