El Castillo de Segura de Baños: un conjunto fortificado del patrimonio turolense muy poco estudiado

Cabrera hizo de él uno de sus principales baluartes para el control del territorioSegura de Baños procesiona al Santuario de la Virgen de la Aliaga

La refortificación de fortalezas durante la I guerra carlista, en el VI Congreso de Castellología

Fuentes Claras convierte los restos de su castillo y cementerio medievales en un museo al aire libre

En los años 30 del siglo XIX, el Castillo de Segura de Baños se encontraba magníficamente conservado. Tal era su estado, que Cabrera decidió hacer de él uno de los principales baluartes sobre el que pivotó el control carlista del territorio; para ello, invirtió importantes recursos humanos y materiales. Obviamente, en su elección pesó también su ubicación en lo que por entonces era un nudo de comunicaciones de cierta relevancia dentro de la complicada orografía de este sector del Sistema Ibérico.

Actualmente, tanto el Castillo, como el antiguo nudo de comunicaciones, parecen una historia muy lejana. Ambos han sido relegados al olvido: lo que queda de la fortaleza (que seguro que es mucho más de lo que a simple vista parece), está sepultado bajo los escombros, sobre los que ha crecido la vegetación; y Segura de los Baños se encuentra alejada de las principales vías de comunicación.

Con esta miniserie de dos reportajes queremos empezar a rescatar el Castillo del olvido. Recuperar a Segura como nudo relevante de comunicación parece una tarea mucho más compleja.

Antes de la Guerra Carlista

La primera referencia documental se remonta a 1189. Tras pasar por distintos tenentes, en el siglo XIV quedó en manos de los Luna, que lo perdieron definitivamente tras la caída en desgracia de Fadrique de Luna (nieto bastardo del rey Martín el Humano), retornando a la Corona en 1430. En tiempos de Juan II y Fernando II perteneció a Juan de Olcina, secretario de Alfonso V.

Un hecho muy relevante en la historia de la fortaleza fue su donación por Carlos I a Luis Sánchez, miembro de una destacada familia de judeoconversos vinculada con las finanzas de la Corona aragonesa.

Su padre Gabriel Sánchez fue tesorero real, cargo que asumió tras la renuncia de su hermano; y lo mantuvo pese a la resistencia de su familia a la implantación de la Inquisición y a la implicación de algunos de sus miembros en el asesinato del inquisidor Pedro de Arbués (1485).

Luis Sánchez sucedió a Gabriel como tesorero real, recibiendo el Castillo de Segura en 1519. Ya como Señor del Honor del Comun de Huessa y Varonia de Segura y villa de Alacón, Luis acometió una costosa renovación de la fortaleza, que encargó a Gil Morlanes.

Éste fue el edificio refortificado por el general Cabrera y posteriormente destruido por orden de Espartero. Pero al devenir del Castillo durante la Primera Guerra Carlista le dedicaremos el siguiente reportaje.

Documentación excepcional

Tras la destrucción ordenada por Espartero, y a falta de excavaciones arqueológicas, resulta complicado hacerse una idea de la configuración del Castillo de Segura a partir de las estructuras visibles en superficie. Las más de cuatro toneladas de pólvora empleadas en la voladura fueron sumamente eficaces; y la reutilización de materiales y el paso del tiempo hicieron el resto.

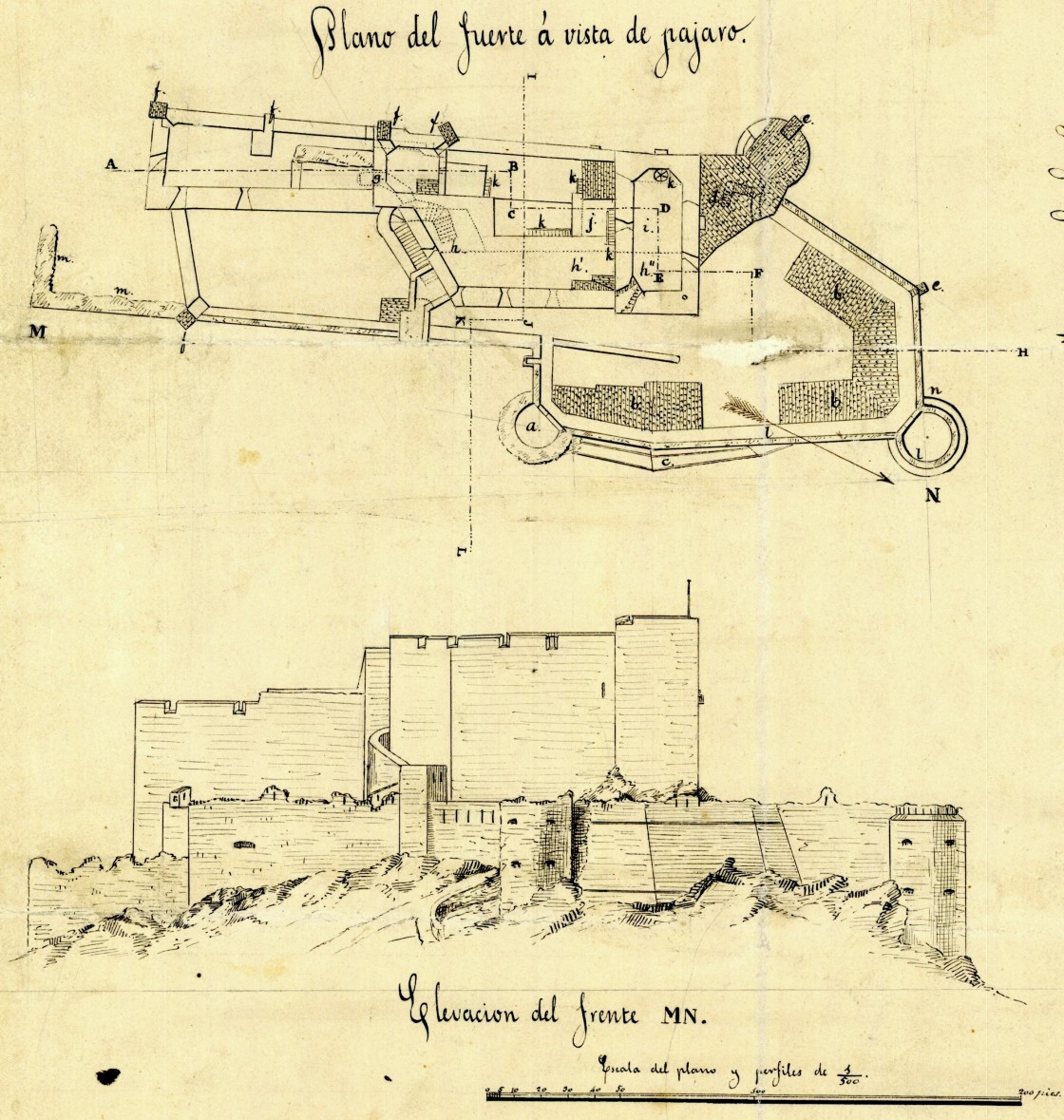

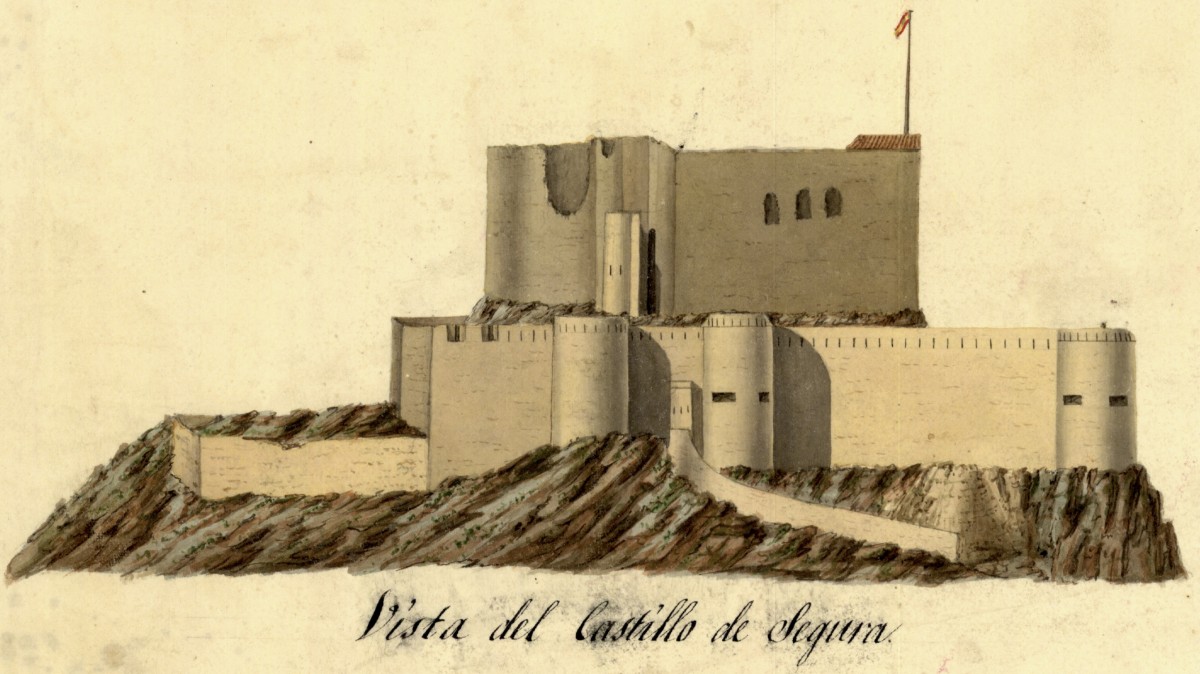

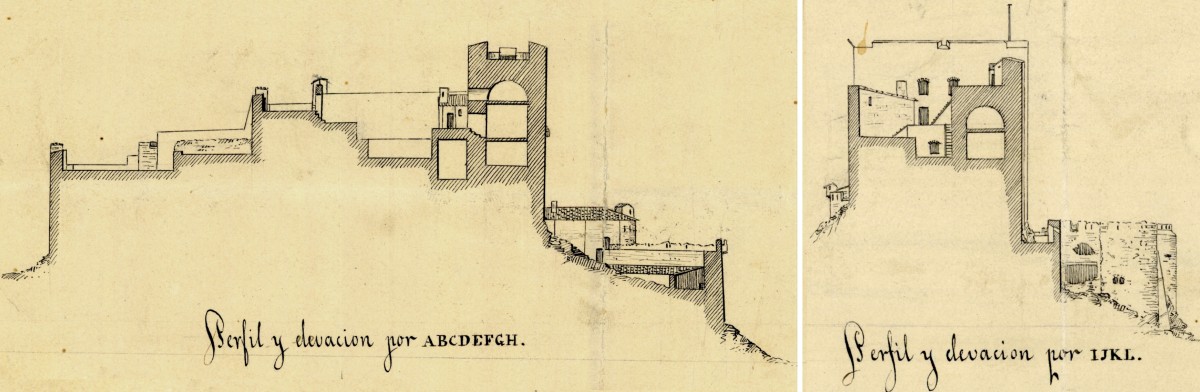

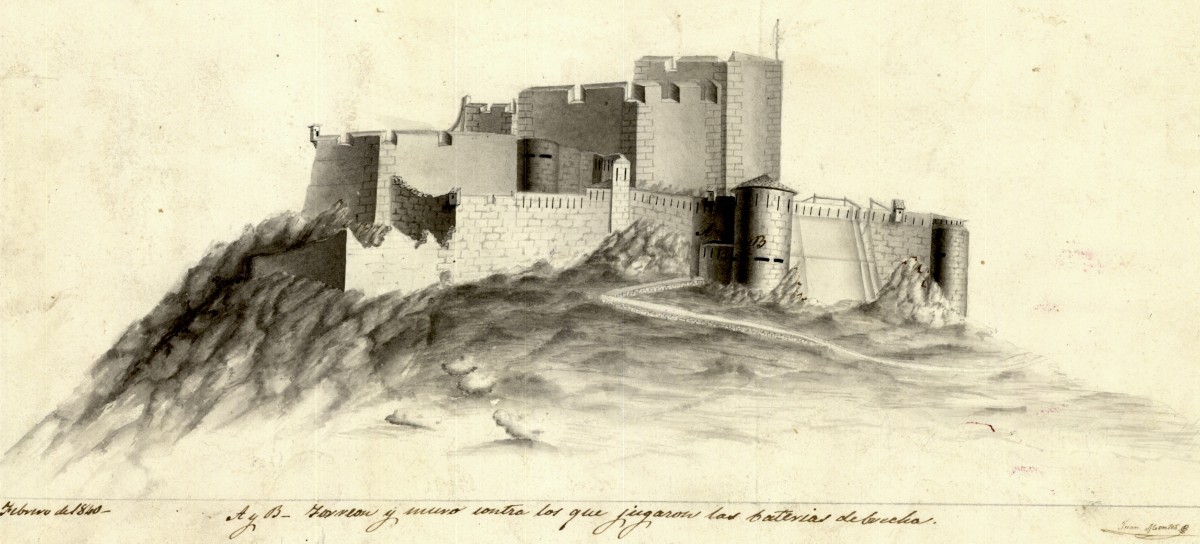

Por suerte, disponemos de una fuente de información excepcional: una importante colección de representaciones gráficas del siglo XIX vinculadas a la Primera Guerra Carlista. Las cerca de veinte representaciones gráficas conservadas se pueden agrupar en cuatro bloques:

1º) Las seis efectuadas por el ejército liberal antes de conquistar la posición, entre marzo de 1839 y febrero de 1840. Los ingenieros Antonio Sánchez Osorio, Joaquín de Zayas y Vega y José Montes efectuaron un magnífico trabajo, pese a que solo podían observar la fortaleza de lejos y en las peligrosas aproximaciones a sus muros bajo fuego carlista.

2º) Las dos realizadas por el ejército carlista, que ocupaba la fortaleza. El caso de Segura es excepcional, ya que en la mayor parte de las fortificaciones turolenses no se suele conservar ninguna representación gráfica carlista.

3º) Las tres elaboradas por el ejército liberal tras la conquista de la posición. Se trata de un original (elaborado por Francisco Coello) y dos copias. De excelente ejecución, constituyen la principal fuente de información disponible sobre el Castillo.

4º) Las ocho vistas publicadas en libros o prensa durante el siglo XIX. No aportan tanto información sobre el Castillo, como sobre la visión idealizada que se tenía de él. Se consolidan tres grandes grupos de versiones. Las más exactas se basan en una de perspectiva del primer grupo, introduciendo algunas “licencias artísticas”. También están la elaboradas a partir de la imagen publicada por Dámaso Calvo y Rochina de Castro (1845), posiblemente basada en los recuerdos de algún participante en los acontecimientos militares. Y la representación utilizada por Francis Duncan (1877), distinta a las anteriores.

Además de este material gráfico, disponemos de dos descripciones del Castillo realizadas por el ejército liberal en febrero de 1840, de las que incluiremos algunos fragmentos (entrecomillados) en el siguiente apartado.

Primera Guerra Carlista

El Castillo estaba construido “sobre una roca escarpada en la que se elevan sus muros hallándose algunas habitaciones abiertas en ella, y siendo por esta razón y por la antigüedad de la mayor parte de su fábrica de una solidez muy considerable”.

Para adaptarse a la topografía del cerro, el conjunto estaba articulado en cuatro recintos escalonados. En la parte más elevada estaba la antigua torre del homenaje, de planta rectangular. Tenía tres plantas y gruesos muros; en la planta baja se situaba una de las “cuadras” (habitaciones) de la tropa, mientras que en la intermedia estaba el cuarto del Gobernador y la superior, abovedada, se utilizaba para almacenar “balas, granadas, pólvora y otros efectos”.

Adosado a la torre estaba el recinto superior de planta poligonal, que ocupaba la parte central del cerro. Estaba formado por un patio escalonado en varios niveles, para adaptarse al afloramiento rocoso; contaba con posiciones de artillería, pero no de fusilería. En este recinto se encontraba el aljibe, “que podrá contener unos 2.000 pies cúbicos de agua”; un edificio de dos plantas, con un “gran almacén de provisiones” en la planta inferior y otra “cuadra” para la tropa en la superior, que estaba abovedada; la galería de acceso al “polvorín abierto enteramente en la roca”; y una torre cuadrada con un par de “comunes” (letrinas), realizados con casamatas voladas con cubierta de tejas.

El recinto medio estaba adosado por el sur al recinto superior. Era sensiblemente más bajo y tenía algún espacio cubierto, dos de “comunes” o letrinas y una plataforma descubierta con varias troneras. El parapeto del adarve orientado al pueblo también estaba perforado por varias troneras.

El recinto inferior, comunicado con el superior mediante una escalera acodada, ocupaba la ladera que daba al pueblo; era más irregular, acomodándose al terreno en pendiente. En él se encontraban las cuadras para caballos, las cocinas y, posiblemente, el horno. En tres de sus esquinas había torreones circulares, además de una torre cuadrada que protegía la puerta, una garita en una de las esquinas y un “común”. Los muros de las torres circulares estaban perforados por troneras, mientras que todo el adarve y el remate de las propias torres contaba con “muro aspillerado (para fusilería) construido sobre las antiguas cortinas”. En algunas de las representaciones del segundo y tercer grupo, la cubierta de algunos torreones es cónica.

En este recinto, junto al torreón circular oriental se situaba la puerta de acceso, a la que se llegaba por una “penosa rampa”, que contaba con parapetos laterales o estaba sobreelevada, según las distintas representaciones. Al lado del torreón septentrional se encontraba “la mina que conduce el agua al castillo” que “conduce el sobrante de las aguas de la fuente del pueblo a un pozo abierto en el interior del Castillo, por donde se extraía bajando por una escalera de caracol”. Y entre los torreones oriental y septentrional se situaba el “muro nuevo para contener el antiguo”, representado ataluzado.

En el extremo suroriental había otro recinto, del que se indica que era una “muralla antigua arruinada” que no fue aprovechada por la fortificación carlista.

El flanco que da al río no aparece en ninguna representación ya que “lo escarpado de la roca y la altura de las murallas por aquella parte la hacen inaccesible a un ataque”.

Las comunicaciones interiores del Castillo eran “penosísimas, la mayor parte escaleras de mano que hacen imposible el que la artillería se traslade de unos puntos a otros a no ser subiéndolas o descolgándolas por encima de las mismas murallas”.

Las defensas exteriores

Disponemos de mucha menos información sobre las estructuras de apoyo situadas en el exterior del Castillo. En los croquis del entorno realizados por el ejército liberal de forma previa a su conquista se indica la existencia de dos “reductos empezados” en cotas próximas, que probablemente nunca llegaron a ser operativos.

Es posible que la iglesia tuviera un papel más relevante en la salvaguarda de la fortaleza. En uno de los dibujos realizados por el ejército carlista se proyectó la defensa del edificio, en la que se incluyó la construcción de un torreón circular en la esquina suroriental del templo, destinado a proteger un acceso de doble recodo que daría acceso a un pequeño recinto con muros aspillerados y un pequeño baluarte. Desde este recinto partía el camino que subía al Castillo. También tenemos constancia de “un local destinado a Maestranza (taller para fabricar piezas de artillería)”.

Ésta era la configuración del Castillo de Segura en febrero de 1840, poco antes del sitio liberal. A pesar de su robustez y de las reformas realizadas, no era una construcción diseñada para soportar un intenso bombardeo con la potente artillería de la que disponía el ejército liberal. Aun así, los daños ocasionados fueron limitados.

La destrucción del Castillo de Segura fue ordenada por Espartero, con el fin de que no pudiera ser reconquistado por los carlistas. Para ello se utilizaron 90 quintales de pólvora. Una decisión lamentable, que arrasó una fortaleza excepcional.