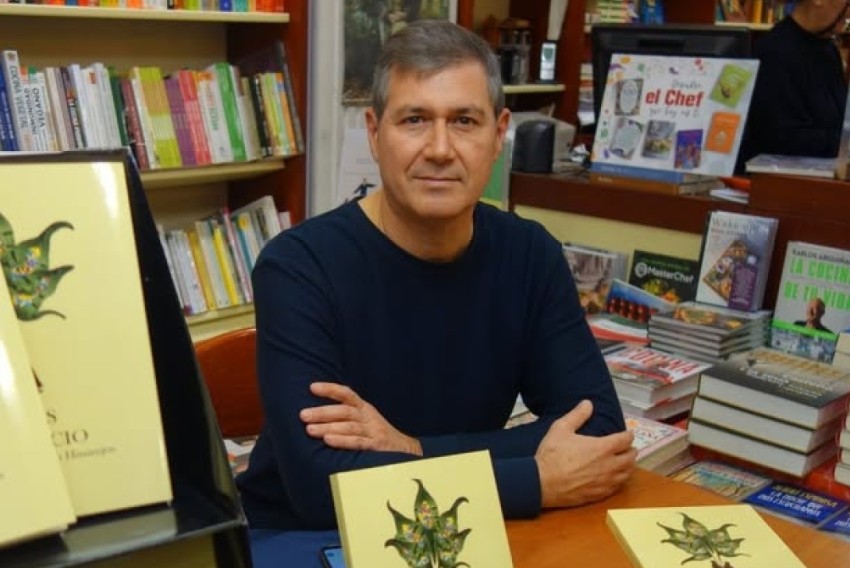

Víctor Ramírez, historiador y activista LGTBIQ+: “En la dictadura hubo un clasismo muy notable a la hora de elegir las víctimas de la represión”

El estudioso del colectivo LGTBIQ+ durante el franquismo y la transición participa en una charla el viernes en TeruelEl historiador y escritor canario Víctor Ramírez, que fue director general de Diversidad del Gobierno canario, participará en la jornada Historia del colectivo en la dictadura y la transición, que organizan la Subdelegación del Gobierno en Teruel y Chrysallis este viernes en el salón de actos del Museo de Teruel (18:00 horas).

-En sus trabajos profundiza en la historia reciente del colectivo LGTBIQ+, sobre todo en los periodos de la dictadura y en la transición. ¿Por qué ese interés en esos periodos?

-Me he centrado fundamentalmente en la represión en Canarias, porque, evidentemente, soy canario y es el espacio en el que me muevo y el que puedo controlar. Mi interés surgió por la memoria histórica de mi Comunidad. Surge por curiosidad, porque aunque yo no soy historiador sino licenciado en Derecho, desde el activismo a lo largo de los años, que empecé en el año 93, más de 30 años, siempre nos hemos encontrado con personas que vivieron el franquismo, que vivieron la represión, que contaban sus experiencias, y mí eso me llamó la atención.

-Y es entonces cuando decide empezar a publicar sus trabajos.

-Sí. A partir de ahí, en el año 2015, yo ya tenía ciertos materiales, algunas entrevistas y había investigado un poco y lo que hice fue dejar el activismo en primera línea y centrarme en el tema de la investigación de la memoria en Canarias. Es fundamental que en la memoria histórica, en la memoria democrática se pongan en evidencia, se muestre. Primero porque es historia, y yo siempre digo que no es historia de la comunidad LGTBIQ+, sino que es historia de Canarias o historia de España, que es parte de nuestra historia. Y hay un segundo aspecto fundamental y es el reconocimiento de la vida y de las experiencias de esas personas que sufrieron la represión.

-¿Los españoles realmente sabemos cómo fue la represión?

-Yo creo que se sabe poco. Más o menos se sabe por los que estamos interesados en el tema, pero no existe una pedagogía general sobre la realidad de la represión en general franquista y eso lo vemos en cómo están las juventudes actualmente, casi reclamando el franquismo como un régimen maravilloso. Creo que la gente le ha dado la espalda a la memoria histórica a pesar de los muchos trabajos que se están realizando a todos los niveles y los esfuerzos que colectivos, asociaciones, personas independientes e historiadores hacen para recuperar esa memoria, no solamente en la comunidad LGTB, sino en general.

-¿Cree, entonces, que se ha construido un relato, digamos, generoso tanto de la dictadura como de la transición?

-Yo creo que el problema es que no ha habido un relato constante. Y el silencio, la falta de formación sobre este asunto, es lo que ha hecho que no exista prácticamente un relato y los chicos ahora se informan a través de redes sociales que favorecen precisamente los bulos, las mentiras y las exageraciones sobre ciertas cuestiones.

-Uno de los azotes del colectivo LGTBIQ +, en aquellos años, era la llamada Ley de Vagos y Maleantes.

-La Ley de Vagos y Maleantes es una ley de año 1933, es una ley de la Segunda República. Esta ley pretendía establecer mecanismos de defensa social ante las personas que perturbaran el orden social y moral de la sociedad. Pero en esa categorización inicial de año 33 no estaban los homosexuales, no estábamos las personas disidentes sexogenéricas. Fue el franquismo el que utilizó esa ley como un instrumento de represión desde el principio, fue de las pocas leyes republicanas que el franquismo mantuvo porque supo ver su capacidad represiva y en el año 54 incluyó a los homosexuales como peligros sociales. El objetivo de estas leyes era rehabilitar a las personas para introducirlas de nuevo en la sociedad como personas útiles, como personas, digamos, honestas y honradas. Obviamente, eso no se producía, y mucho menos en los homosexuales, porque no hay ningún mecanismo de reparación de algo que es una realidad, que es parte de nuestra propia naturaleza.

-A propósito de la aplicación de esta ley, usted ha escrito sobre la colonia de Tefía, que hasta la emisión de una serie de televisión no era conocida.

-De la colonia agrícola de Tefía se empieza a poco más públicamente, quizás a principios del en año 2004, cuando uno de los homosexuales que estuvo preso ahí, en una entrevista en un periódico explicó lo sus experiencias allí. Esto se conoce hace tiempo aquí en Canarias, lo que pasa es que la serie Las noches de Tefía lo puso en primera línea al narrarlo de forma ficticia, pero inspirado en esas experiencias.

-¿Cómo fueron los años del franquismo para las personas del colectivo?

-No toda la comunidad disidente de sexo genérica fue represaliada o reprimida de forma física y directa. Hubo un clasismo muy notable a la hora de elegir cuáles eran las víctimas adecuadas para esta represión. Fundamentalmente, fueron personas marginalizadas, personas LGTB que vivían expulsadas por la sociedad y que acababan en espacios marginales y precisamente por eso eran detenidas y consideradas peligrosas sociales. Sin embargo, hay muy pocos expedientes abiertos a personas con un nivel económico medio alto. Y en Canarias, por ejemplo, los que existen casi todos fueron absueltos. Lo que sí podemos considerar, por tanto, que la represión fue fundamentalmente clasista y dirigida a las clases marginales proletarias.

-

Cultura jueves, 11 de enero de 2024

Cultura jueves, 11 de enero de 2024Santiago Martínez, historiador del arte, crítico y comisario: “Hay mujeres que han abanderado el feminismo a través del arte, pero Frida Khalo no es una de ellas”

-

En la última viernes, 31 de octubre de 2025

En la última viernes, 31 de octubre de 2025Benjamín Collado, historiador y escritor de protohistoria: “Las sacerdotisas recordaban a los hombres sus obligaciones de defensa de la comunidad íbera”

-

En la última lunes, 17 de noviembre de 2025

En la última lunes, 17 de noviembre de 2025Mikel Herrán, arqueólogo y divulgador: “Me parecía importante entender cómo se ha llegado a perseguir a aquello que se salía de la norma”